Federico Barocci, FUGA DI ENEA DA TROIA

Il secondo Libro dell'Eneide si concentra sulla narrazione, per bocca dello stesso Enea, della caduta di Troia, dopo l'inganno del cavallo di legno ad opera dei greci. Era stato il greco Sinone ad ingannare re Priamo, facendogli credere che quel cavallo era un'offerta alla dea Atena e che, se fosse stato portato all'interno delle mura, la città sarebbe stata protetta e sarebbe stata invincibile.

I troiani portano così il cavallo in città, dando inizio ai festeggiamenti per la fine della guerra, in corso da ormai 10 anni. Durante quella stessa notte, Sinone apre il cavallo dal cui ventre escono gli eroi greci, tra i quali Ulisse e Menelao, che massacrano le guardie, spalancano le porte della città con l'ariete e fanno entrare i compagni.

Enea dorme, ignaro di tutto, fino a quando gli appare in sogno Ettore che gli annuncia la caduta di Troia e gli chiede di lasciare la città e di portare con sé i Penati - gli dei della famiglia e dello stato - per far sì che essi possano trovare sede in una nuova patria, nel Mediterraneo, sulle coste del Lazio.

Svegliatosi, Enea si rende conto che la città è in fiamme. Prende le armi e cerca di radunare intorno a sé alcuni compagni. Si reca alla reggia di Priamo, richiamato dalle urla, e assiste all'uccisione del re.

A questo punto egli si preoccupa per la sorte del padre Anchise, della moglie Creusa e del figlioletto Ascanio e corre a salvarli. Prende sulle spalle Anchise, troppo vecchio per fuggire da solo, e afferra le mani di Ascanio. Chiede poi alla moglie di seguirlo nella corsa.

Ben presto però si accorge che ella non lo sta seguendo; subito decide di tornare a cercarla nella città in fiamme, fino a quando gli appare la sua ombra. Creusa è morta e lo invita a compiere la sua missione: fondare una nuova città sulle rive del Tevere.

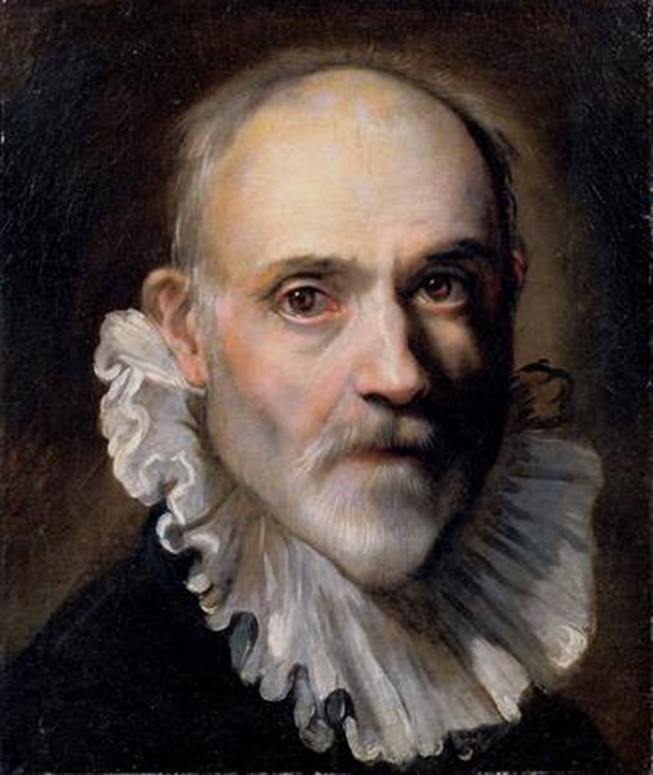

Questo sintetico racconto è necessario per comprendere il soggetto dipinto da Federico Barocci (1535 - 1612). L'opera è, in realtà la seconda versione di un medesimo soggetto. La prima - di cui rimane solo il cartone, conservato nel Museo parigino del Louvre - fu realizzata nel 1586, su richiesta dell'imperatore Rodolfo II, della dinastia degli Asburgo, che si considerava discendenza di Enea.

Qualche anno dopo, il Barocci si vide assegnare una seconda commissione da parte di monsignor Giuliano della Rovere, probabilmente come dono a Camillo Borghese, futuro Papa Paolo V, o a suo nipote Scipione Borghese, il più grande mecenate della Roma del Seicento.

Federico Barocci, Fuga di Enea da Troia, 1598, Olio su tela, 179x253, Roma, Galleria Borghese

Federico Barocci, Fuga di Enea da Troia, 1598, Olio su tela, 179x253, Roma, Galleria Borghese

L'artista ferma la scena nel momento in cui Enea intraprende la sua fuga, portando con sé i suoi familiari e le statuette degli dei penati. È l'inizio della sua missione: egli è già diretto verso le coste del Lazio, dove fonderà la "nuova Troia" - Roma - destinata a dominare il mondo.

Molto interessante è l'ambientazione. L'eroe e la sua famiglia si trovano all'interno di un edificio dall'architettura classica; vi si scorgono paraste che reggono una trabeazione decorata prevalentemente ad ovuli.

Il fondo è aperto per lasciare intravvedere alcuni monumenti capaci di lasciare immaginare la magnificenza della città di Troia. Si tratta di citazioni di edifici romani di particolare importanza. A destra è raffigurato il Tempietto di San Pietro in Montorio, capolavoro di Donato Bramante; accanto ad esso, un'imponente colonna che ripropone la Colonna Traiana e, dietro, un alto edificio con loggiato, riferimento alle antiche basiliche romane. L'artista cita questi monumenti per evidenziare con enfasi il destino di Enea, costretto ad abbandonare Troia per fondare una nuova e ancora più splendida città: Roma. Non va trascurato il fatto che il pittore associ due monumenti pagani, la colonna e la basilica, con un edificio cristiano, il Tempietto di San Pietro in Montorio, a dire come la Roma pagana fondata da Enea sia stata soppiantata dalla città cristiana.

Sui gradini del Tempietto del Bramante e davanti ad esso gruppi di persone si muovono concitate, spaventate dall'incendio e minacciate dagli invasori. Sulla sinistra, sopra una sorta di terrazza alcune persone si affaccendano a calare masserizie. Si tratta di un'altra citazione, questa volta dall'affresco denominato "Incendio di Borgo", realizzato da Raffaello nelle Stanze Vaticane.

I quattro protagonisti sono ritratti in primo piano.

La figura di Enea è seminascosta, quasi oscurata dalla persona del vecchio Anchise, portato in braccio. Indossa un elmo metallico con cimiero e decorazioni dorate e una preziosa lorica verde con decori sulle spalle e in vita. Ai piedi porta i calcei militari, con i quali sta scavalcando le rovine di un edificio crollato, allusione alla caduta della reggia di Priamo. La forza con cui egli affronta la situazione è sottolineata dalla muscolatura delle braccia e delle gambe, in tensione sia per lo sforzo fisico, sia per la determinazione morale. Il particolare del suo viso permette di scorgere l'espressione tipica di un uomo che sta prendendo coscienza del suo destino: gli occhi sono intenti a controllare e guidare le azioni; la bocca semiaperta sta pronunciando parole di incitamento verso le persone che sono con lui.

Le membra di Anchise denunciano la sua vecchiaia. È seminudo, ma dalle sue spalle pende un mantello internamente rosato, giallo e finemente decorato all'esterno. Si tratta di un riferimento alla sua nobiltà, in quanto cugino di Priamo e uomo amato dalla dea Venere, unendosi alla quale aveva procreato Enea. Il suo sguardo, commosso e affranto, è diretto verso le statuette dorate dei Penati che egli stringe con la mano destra e che circonda rispettosamente con una sorta di pelliccia.

Ai suoi piedi si trova il giovane Ascanio, dalla bellissima chioma riccioluta. È rannicchiato tra la base della colonna sulla sinistra e la gamba destra del padre. È in preda allo spavento e, con le mani, si copre le orecchie, per proteggersi dai rumori assordanti provocati dall'assalto nemico e dal crollo degli edifici sottoposti al fuoco.

Leggermente distaccata dal gruppo dei tre personaggi maschili si trova Creusa che segue il marito. È vestita con abiti principeschi, con una tunica della tenue tonalità rosa e un mantello dal vivace colore rosso e porta una raffinata acconciatura, ricoperta da un velo quasi trasparente. L'ampio panneggio ha lo scopo di evidenziare l’agitazione della sua fuga, come sottolineano anche la mano destra che la donna porta al petto in segno di afflizione e il capo reclinato a significare l’angoscia che ella sta provando.

Particolarmente significativo è il gesto della mano sinistra, con il palmo aperto e rivolto verso il basso: è il gesto dell'accettazione. Creusa è docile al destino che la attende; si potrebbe dire che è consapevole della necessità della sua scomparsa: solo così Enea, giunto sulle coste del Lazio, potrà dare inizio ad una nuova stirpe, unendosi ad una nuova donna.

Non sfugga l'espediente della raffinata scala in penombra, sulla sinistra, alla base della quale l'artista ha apposto la sua firma. Essa costituisce un invito per l'osservatore a calarsi nella scena e a lasciarsi trasportare nel dramma che essa narra.

C’è una città circondata dai bagliori e dal fragore delle fiamme, visibili a sinistra e, soprattutto, sullo sfondo; c’è una guerra in corso, evidenziata dallo scudo, dai vessilli e dalla armi, in primo piano al fondo del quadro: c’è un eroe con la sua famiglia che si accinge ad affrontare un destino doloroso, ma dall'esito glorioso.

Domenico Vescia