LA FORMELLA DELLA CROCIFISSIONE SUL PORTALE DELLA BASILICA DI SANTA SABINA all’AVENTINO

Un trionfo sulla croce

Entrare nella Basilica romana di Santa Sabina, sulla sommità del Colle Aventino, significa immergersi in un'atmosfera di grande suggestione.

Il visitatore si sente catapultato nei primi secoli della Chiesa, quando i cristiani si riunivano prevalentemente nelle Domus ecclesie, case private all'interno delle quali si trovava una stanza che i proprietari mettevamo a disposizione della comunità per la catechesi e per la celebrazione dei sacramenti. Una di queste domus doveva appartenere a Sabina, nobile romana che, secondo la tradizione, fu data in sposa al senatore Valentino, mentre era ancora pagana. Su di lei esercitò una particolare influenza la testimonianza cristiana dell'ancella Serapia, dopo il martirio della quale anche Sabina fu denunciata e condannata a morte, intorno al 120 d.C.

Sui resti della sua casa, tra il 422 e il 423, venne edificata l'attuale Basilica da parte di Pietro d'Illiria, sacerdote dalmata e poi vescovo.

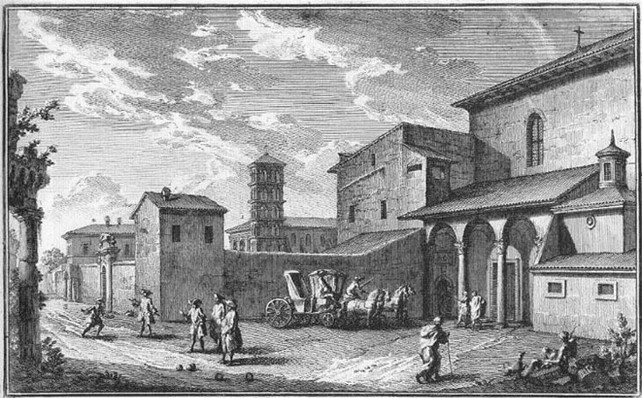

Basilica di Santa Sabina all'Aventino: incisione di Giuseppe Vasi, 1756

Pochi anni più tardi e certamente entro la metà del secolo, la Basilica fu dotata di una porta in legno di cipresso, composta da 28 riquadri, di cui 18 giungono fino a noi. Rappresentano episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento, immagini dall'intensa valenza simbolica.

Rimangono ignoti i nomi degli esecutori, certamente due: il primo, intriso di sensibilità ellenistica, capace di modellare figure che esprimono movimento; il secondo, più realistico e meno dotato di mezzi tecnici ed espressivi.

La porta lignea della Basilica di Santa Sabina all'Aventino

A quest'ultimo si deve la formella con la scena della Crocifissione, la più antica raffigurazione del sacrificio di Cristo sulla Croce e la prima che raffigura anche i due ladroni.

Per comprendere fino in fondo l'opera occorre considerare che, nei secoli più antichi, i cristiani non rappresentano il Cristo sofferente e morto, il Christus patiens. Fino a tutto il XII secolo, la pietà cristiana raffigura un Crocifisso che già prelude alla risurrezione, il Christus Triumphans, vittorioso sulla morte, con gli occhi aperti e la testa eretta.

A partire dal XIII secolo, invece, l'arte inizia a narrare in modo realistico il Cristo confitto alla Croce, con i suoi tormenti, la sua agonia, i segni della sofferenza e della morte

In questa sensibilità si colloca la formella del portale della Basilica di S. Sabina.

Le tre figure sono addossate ad una parete di fondo a mattoni che definisce un edificio tripartito, con tetti a capanna in rilievo. Nel frontone di sinistra si apre una finestrella

Le croci non sono raffigurate, ma solo lasciate intuire grazie alla posizione delle mani dei ladroni e dello stesso Cristo. Solo il ladrone di sinistra lascia intravedere una parte del braccio verticale della croce, al di sopra della sua testa.

Egli guarda all'esterno ed ha dimensioni minori rispetto al suo compagno. Mostra inoltre una posa più statica ed un'espressione intuibilmente affranta. Tali particolari sono, forse, un'allusione al ladrone che non riconosce in Gesù crocifisso il Figlio di Dio e gli rivolge parole ingiuriose.

L'altro ladrone è raffigurato in dimensioni maggiori e guarda verso Gesù, con espressione quasi sorridente. Sembra quasi pronunciare l'espressione che l'evangelista Luca ci riferisce: "Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno" (Lc 23, 42).

La figura di Cristo è significativamente più grande rispetto a quelle dei ladroni. Certamente l'ignoto artista non possiede nessuna tecnica capace di lasciare intuire un accenno di prospettiva; lavora quindi sulle dimensioni per attirare l'attenzione sul personaggio più rilevante.

Il suo intento principale è tuttavia un altro: desidera evidenziare la duplice superiorità di Cristo.

Innanzitutto la sua è una superiorità ontologica: Egli non è solo uomo, ma è anche vero Dio. Inoltre, il Figlio di Dio possiede una superiorità morale: egli subisce la sorte dei malfattori, ma è il Santo dei Santi, è l'innocente per eccellenza.

Il volto di Gesù è contornato dalla barba, come tutti i saggi dell'antichità: Egli è il Maestro supremo, l'unico del quale ci si possa dire discepoli. Ha gli occhi aperti, proprio perché è trionfante sulla Croce; è vivo e glorioso. È il Figlio di Dio che ha dato la sua vita per gli uomini e, risorgendo il terzo giorno, rimarrà con loro sempre.

Domenico Vescia