CAPITOLO 3

AMARE, ACCOMPAGNARE ED EDUCARE, NONOSTANTE TUTTO

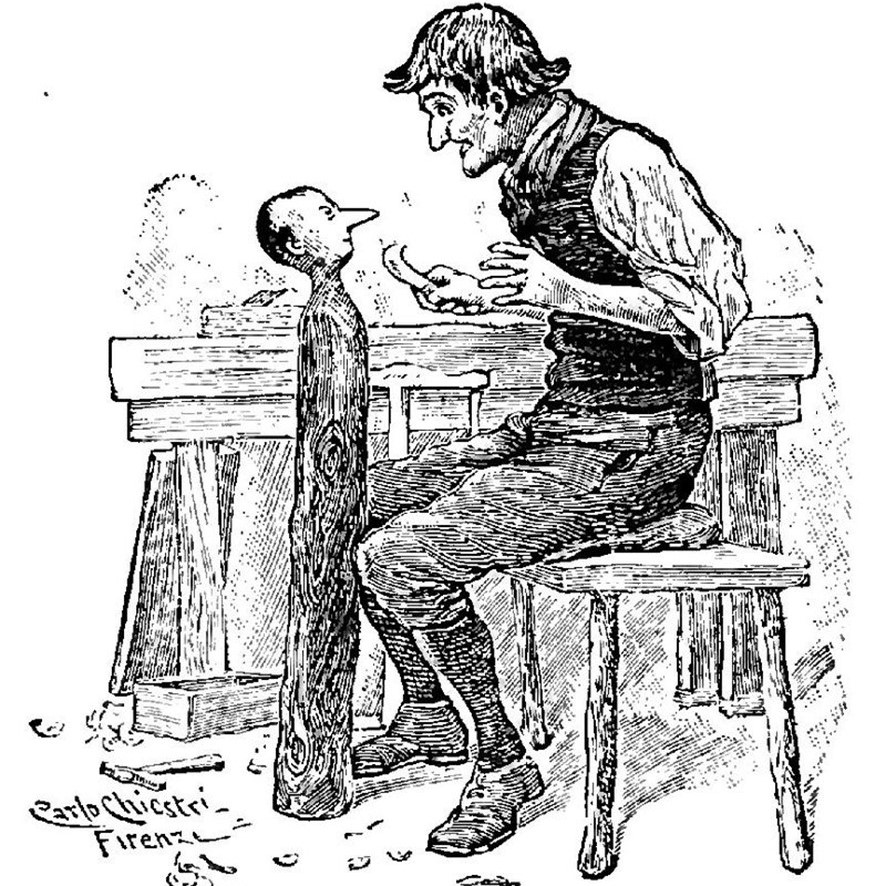

Geppetto, tornato a casa, comincia subito a fabbricarsi il burattino

e gli mette il nome di Pinocchio. Prime monellerie del burattino.

La casa di Geppetto era una stanzina terrena, che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice: una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso; ma il fuoco era dipinto, e accanto al fuoco c’era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo, che pareva fumo davvero.

Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino.

— Che nome gli metterò? — disse fra sé e sé. — Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi: Pinocchio il padre, Pinocchia la madre e Pinocchi i ragazzi, e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l’elemosina.

Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a lavorare a buono, e gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua maraviglia quando si accòrse che gli occhi si movevano e che lo guardavano fisso fisso.

Geppetto, vedendosi guardare da quei due occhi di legno, se n’ebbe quasi per male, e disse con accento risentito:

— Occhiacci di legno, perché mi guardate?

Nessuno rispose.

Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso; ma il naso, appena fatto, cominciò a crescere: e cresci, cresci, cresci, diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai.

Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo; ma più lo ritagliava e lo scorciva, e più quel naso impertinente diventava lungo.

Dopo il naso gli fece la bocca.

La bocca non era ancora finita di fare, che cominciò subito a ridere e a canzonarlo.

— Smetti di ridere! — disse Geppetto impermalito; ma fu come dire al muro.

— Smetti di ridere, ti ripeto! — urlò con voce minacciosa.

Allora la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua.

Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene, e continuò a lavorare. Dopo la bocca, gli fece il mento, poi il collo, poi le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani.

Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su e che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano del burattino.

— Pinocchio!... rendimi subito la mia parrucca!

E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la messe in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato.

A quel garbo insolente e derisorio, Geppetto si fece tristo e melanconico, come non era stato mai in vita sua: e voltandosi verso Pinocchio, gli disse:

— Birba d’un figliuolo! Non sei ancora finito di fare, e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre! Male, ragazzo mio, male!

E si rasciugò una lacrima.

Restavano sempre da fare le gambe e i piedi.

Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso.

— Me lo merito! — disse allora fra sé. — Dovevo pensarci prima! Oramai è tardi!

Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra, sul pavimento della stanza, per farlo camminare.

Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi, e Geppetto lo conduceva per la mano per insegnargli a mettere un passo dietro l’altro.

Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza; finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dètte a scappare.

E il povero Geppetto a corrergli dietro senza poterlo raggiungere, perché quel birichino di Pinocchio andava a salti come una lepre, e battendo i suoi piedi di legno sul lastrico della strada, faceva un fracasso, come venti paia di zoccoli da contadini.

— Piglialo! piglialo! — urlava Geppetto; ma la gente che era per la via, vedendo questo burattino di legno, che correva come un barbero, si fermava incantata a guardarlo, e rideva, rideva e rideva, da non poterselo figurare.

Alla fine, e per buona fortuna, capitò un carabiniere il quale, sentendo tutto quello schiamazzo, e credendo si trattasse di un puledro che avesse levata la mano al padrone, si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada, coll’animo risoluto di fermarlo e d’impedire il caso di maggiori disgrazie.

Ma Pinocchio, quando si avvide da lontano del carabiniere, che barricava tutta la strada, s’ingegnò di passargli, per sorpresa, framezzo alle gambe, e invece fece fiasco.

Il carabiniere, senza punto smuoversi, lo acciuffò pulitamente per il naso (era un nasone spropositato, che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri), e lo riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto; il quale, a titolo di correzione, voleva dargli subito una buona tiratina d’orecchi. Ma figuratevi come rimase quando, nel cercargli gli orecchi, non gli riuscì di poterli trovare: e sapete perché? perché, nella furia di scolpirlo, si era dimenticato di farglieli.

Allora lo prese per la collottola, e, mentre lo riconduceva indietro, gli disse tentennando minacciosamente il capo:

— Andiamo subito a casa. Quando saremo a casa, non dubitare che faremo i nostri conti!

Pinocchio, a questa antifona, si buttò per terra, e non volle più camminare. Intanto i curiosi e i bighelloni principiavano a fermarsi lì dintorno e a far capannello.

Chi ne diceva una, chi un’altra.

— Povero burattino! — dicevano alcuni — ha ragione a non voler tornare a casa! Chi lo sa come lo picchierebbe quell’omaccio di Geppetto!...

E gli altri soggiungevano malignamente:

— Quel Geppetto pare un galantuomo! ma è un vero tiranno coi ragazzi! Se gli lasciano quel povero burattino fra le mani, è capacissimo di farlo a pezzi!...

Insomma, tanto dissero e tanto fecero, che il carabiniere rimesse in libertà Pinocchio, e condusse in prigione quel pover’uomo di Geppetto. Il quale, non avendo parole lì per lì per difendersi, piangeva come un vitellino, e nell’avviarsi verso il carcere, balbettava singhiozzando:

— Sciagurato figliuolo! E pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene! Ma mi sta il dovere! Dovevo pensarci prima!...

Quello che accadde dopo, è una storia così strana da non potersi quasi credere, e ve la racconterò in quest’altri capitoli.

Il capitolo due aveva condotto il lettore ad intuire la gioia di Geppetto che, mentre porta a casa il suo bravo pezzo di legno, già pregusta la gioia di quella compagnia di cui avrebbe certamente goduto dopo aver scolpito il suo burattino maraviglioso.

Il terzo capitolo si apre con la descrizione dell’abitazione del falegname. Il lettore resta immediatamente colpito dalla povertà dell’ambiente, ma anche dall’oscurità che pervade quella stanzina terrena in cui Geppetto abita. Non è possibile, infatti, prendere luce da un sottoscala, nonostante il testo lo affermi.

Povertà e oscurità, dunque … Sono due elementi che vanno “a braccetto” con la solitudine che Geppetto avverte, che lo aveva accompagnato per tanti anni e che, ora, non è più disposto a vivere. Il povero falegname è stato costretto, fino a quel giorno, a vivere nella povertà, nell’oscurità e nella solitudine. Ora ha maturato la decisione di dare una svolta alla sua esistenza e, per questo motivo - e solo per questo - desidera fabbricarsi il suo bravo burattino.

È ansioso di vedere davanti a sé quel pezzo di legno che prende forma, tanto che appena entra in casa, prende subito gli arnesi e – immediatamente – si mette a intagliare e a fabbricare il suo burattino. Gli avverbi di tempo – appena, subito – sono importanti perché fanno intuire al lettore l’impazienza di Geppetto, che è tutto orientato a dar vita a quell’altro con cui entrare in relazione.

Qui il testo presenta un particolare interessantissimo, che non deve passare inosservato: il primo problema che il falegname si pone è quello del nome da dare al suo burattino, quel burattino che, peraltro, non ha ancora realizzato.

Il nome, dal momento in cui viene scelto e assegnato, accompagna inscindibilmente l’identità di una persona; esso è detto proprio, perché appartiene “proprio” all’individuo che lo porta. Anche se altre persone possono essere chiamate con lo stesso nome, quel nome assegnato a quella particolare persona diventa unico e irripetibile, come unica e irripetibile è l’uomo o la donna che lo porta.

È interessante osservare che la prima azione prevista dal rito del Battesimo sia la richiesta che il celebrante rivolge ai genitori circa il nome che essi desiderano dare al loro figlio. Quel nome viene impresso come un sigillo sull’essere di quel bambino: egli lo porterà per l’eternità. Anche Dio pronuncerà amorevolmente quel nome e lo utilizzerà per chiamare alla vita eterna colui che avrà terminato il cammino terreno.

Forse non è neppure un caso che Geppetto decida di chiamare Pinocchio quel bambino. Il nome Pinocchio, nell’inflessione dialettale toscana, significa “piccolo pino”, in riferimento al legno da cui il burattino è ricavato. Nulla tuttavia ci vieta di spingere il pensiero più in là: l’albero di pino, nella simbologia e nella cultura cristiana, è legato all’idea dell’eternità, a causa della sua appartenenza alla vegetazione sempreverde. Come a dire che ogni essere umano introdotto nel mondo ha una consistenza eterna, non scompare, continua a vivere anche terminata la sua esistenza fisica, materiale.

Da ultimo si potrebbe dire che Pinocchio è vezzeggiativo del nome Pino, a sua volta diminutivo del nome Giuseppe, il santo che – come Geppetto – esercita il mestiere di falegname.

E così Geppetto, confortato dal fatto di aver trovato un nome per la sua “creatura”, inizia a lavorare a buono. Parte dalla testa e scolpisce i capelli, poi la fronte e, finalmente, gli occhi. Ed ecco subito un fattore di maraviglia: gli occhi del burattino si muovono e lo guardano fisso fisso, tanto che il falegname ne ha quasi per male. Ecco il primo incontro con l’altro che si delinea come persona: quello sguardo incontra Geppetto, lo attraversa, risuona in lui ed inizia a squarciare la sua solitudine. Egli ne è sorpreso e avverte maraviglia, quello stato d’animo che ciascuno prova quando si trova di fronte ad una realtà più grande, inaspettata, con cui si è chiamati a “fare i conti”.

In questo senso il nostro falegname “ne ha quasi a male”: non si aspettava tanto. Il fatto di trovarsi di fronte un burattino che mostra caratteri parzialmente umani lo sorprende. È l’inaspettato che irrompe!

Geppetto non si spaventa come Maestro Ciliegia e non si chiede come sia possibile che accada quello che ha di fronte; continua invece a scolpire e provvede subito il suo burattino del naso e della bocca. Se il naso lo sorprende per la sua stranezza, la bocca interpella immediatamente la sua pazienza. Da quella bocca escono canzonature, risate scomposte, linguacce impertinenti. Geppetto si scontra qui con un altro tipo di alterità. Non è più solo guardato, indagato;

adesso è avversato, contrariato;

capisce che l’altro non è una proiezione di sé,

non è un altro sé,

non è come desidera che sia e non si comporta come desidera che si atteggi.

In definitiva l’altro è un altro individuo che decide da sé come determinarsi, quali caratteristiche assumere, quale comportamento tenere, quali azioni compiere.

Geppetto continua ad intagliare, provvedendo il suo burattino di mento, collo, spalle, stomaco, braccia, mani. Quelle mani prendono la sua parrucca e addirittura se la pongono sul capo d legno.

A questo punto non è possibile fare a meno di riflettere sulla valenza allegorica della figura di Geppetto. Egli fa esistere il suo burattino a partire da un pezzo di legno, allusione all’opera creatrice di Dio che, secondo l’immagine biblica di genere sapienziale, in Gn 2,7, plasmò l'uomo con la polvere della terra e soffiò sul suo volto un alito vitale. E l'uomo divenne un essere vivente.

Si tratta del secondo racconto della creazione.

L’opera di Geppetto porta il lettore a pensare all’azione di Dio che crea l’uomo in modo totalmente gratuito, per amore,

lo crea libero, dotato addirittura del potere di opporsi a lui

e lo plasma perché entri in relazione con lui.

Si potrebbe addirittura affermare che come non è bene che l’uomo sia solo, così Dio ritiene che non sia bene neppure che Egli sia solo.

Dio crea l’uomo per la relazione con lui e con gli altri uomini.

Se questa allusione è vera, è possibile affermare che lo strano colore della parrucca di Geppetto – giallo polenta – sia un riferimento all’aureola dorata e luminosa che circonda il capo di Dio Creatore, quando lo si rappresenta con fattezze antropomorfiche.

L’uomo però non è sempre in grado di coltivare la relazione con Dio e con gli altri uomini – si dovrebbe dire con i “fratelli” – e pensa di poter essere felice da solo. Ferendo o, addirittura, spezzando tale relazione si affaccia il peccato che, alla radice, altro non è che la presunzione di essere autosufficienti e artefici della propria realizzazione.

È il senso di quell’affermazione dolorosa di Geppetto, dopo l’azione insolente del burattino: birba d’un figliuolo! Non sei ancora finito di fare, e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre! E sul volto del falegname diventato ormai padre si affaccia una lacrima che – ammettiamolo - intenerisce i lettori.

Ma le marachelle pinocchiesche non terminano qui: dopo aver scolpito al suo Pinocchio le gambe e i piedi, Geppetto vede arrivarsi un calcio sul naso. Ennesima azione impertinente ed irriconoscente, si potrebbe dire!

Geppetto risponde al gesto con una constatazione molto amara: Me lo merito! — disse allora fra sé. — Dovevo pensarci prima! Oramai è tardi! Di primo acchito sembra un Geppetto pentito, che avverte il suo fallimento, che quasi si rassegna. Troppo presto; potremmo dire… Ha appena iniziato a prendersi cura del suo Pinocchio; come può già arrendersi?

In realtà, a ben guardare, Geppetto non è un rassegnato, ma uno che sta prendendo piena coscienza che Pinocchio non è una sua promanazione, è un altro; non è neppure una sorta di giocattolo.

È un individuo da amare nonostante la delusione

da educare, nonostante non sia certa la riuscita;

uno a cui camminare a fianco, nonostante il rifiuto.

È quello che – a ben guardare - fa Dio con ciascuna delle sue creature, nonostante il peccato dell’uomo. È anche ciò che fa ogni genitore e ogni educatore nonostante le difficoltà.

E Pinocchio scappa, come fa ogni persona che porta in sé il senso della ribellione,

quasi un’incapacità a lasciarsi amare, a restare nel calore della casa del Padre, a camminare accanto a chi non desidera altro che prendersi cura.

E poi arrivano gli errori e le incomprensioni, come quelli mostrati dal carabiniere che acciuffa Pinocchio e lo riconsegna al falegname; poi giungono le chiacchiere inutili e ben poco costruttive, come quelle della folla che assiste alla fuga del burattino e alla rincorsa inutile da parte di Geppetto;

poi arrivano le difficoltà, i capricci i guai … ma questa è un’altra faccenda, fatta di quelle contraddizioni e di quei limiti di cui è piena la vita.