LUIGI PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal

È PARMENIDE UNA CHIAVE DI LETTURA DEL DRAMMA DI MATTIA / ADRIANO

L’impossibilità di costruire una nuova identità a partire da un annientamento

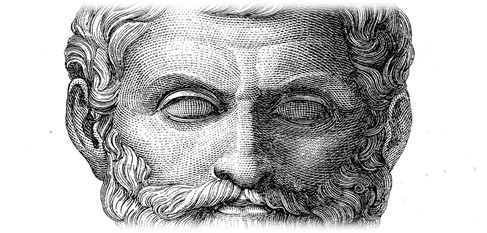

Un’interessante chiave di lettura della complessa problematica esistenziale trattata ne “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello può essere rintracciata nella filosofia eleatica e, in particolare, nel suo esponente principale, quel Parmenide che ha avuto il merito di aver introdotto nella speculazione pre-socratica la riflessione intorno all’essere.

Nel complesso intreccio attraverso il quale il protagonista “si” racconta, la vera problematica riguarda la pretesa che possano coesistere essere e non essere.

Mattia Pascal vuole costruire una nuova identità basata sul desiderio di non essere più lui. Successivamente, Adriano Meis dà compimento al suo desiderio di costruirsi una nuova identità, ma lo fa spinto dalla volontà di essere un altro che però non c’è, non esiste, non è mai nato. In entrambi i casi viene da chiedersi, con Parmenide, come sia possibile cercare di essere qualcuno, facendo in modo di non essere qualcun altro.

“Il non essere non è e non può in nessun modo essere”: così sentenzia il filosofo.

Non è possibile che Mattia Pascal approdi ad una nuova identità, facendo in modo che la sua attuale sprofondi nel non essere, vale a dire che Mattia Pascal non ci sia più mentre, effettivamente, egli c’è (esiste) ancora. Allo stesso modo non è possibile che Adriano Meis sia un’identità nuova quando, nella realtà, Adriano Meis non c’è, non esiste.

Oppresso da un matrimonio asfissiante, fuggiasco per non affrontare una vita opprimente, mentre scopre di essere stato dato per morto, Mattia Pascal approfitta per costruirsi una nuova vita, creando la fittizia identità di Adriana Meis.

Per cercar di dare una certa consistenza a quella mia nuova vita campata nel vuoto, mi

misi a pensare ad Adriano Meis, a immaginargli un passato, a domandarmi chi fu mio padre, dov’ero nato ... (Il fu Mattia Pascal, cap. VIII)

Non tarda molto, tuttavia, ad accorgersi che creare un’identità fittizia corrisponde a non essere nessuno. Per la società Adriano Meis non esiste e quindi il fu Mattia Pascal sente di essere inconsistente.

Manca un ulteriore tassello. Tornato a casa, dopo che egli stesso ha inscenato il suicidio del suo nuovo lui, il protagonista si accorge di essere stato completamente dimenticato. Ciò equivale, ancora una volta, ad avere la percezione di essere nessuno, di essere privato di qualsiasi consistenza identitaria.

Egli precipita, per l’ennesima volta, nel non essere, a cui tuttavia - è questa la vera svolta del romanzo - riesce a dare una pseudo consistenza, per quanto assurda: sceglie di stare in una sorta di limbo dentro il quale “trascina” la propria esistenza nella prospettiva della morte, unico traguardo verso il quale può tendere.

Pirandello lo ritrae mentre, per scandire le proprie giornate, compie frequenti visite al cimitero, dove recita una sorta di “prova generale” della propria morte, segnale eloquente di quanto egli si senta estraneo rispetto ad ogni progettualità e nei confronti di un futuro che, lungi dal racchiudere qualche attrattiva, non merita neppure di essere pensato, se non in termini di un distacco, da desiderare e da prefigurare.

Non può quindi fare altro che siglare la propria rinuncia alla vita con la rassegnata consapevolezza che lo porta a dire: “Io non saprei proprio dire ch’io mi sia”.

Domenico Vescia