OVIDIO, Metamorphoses

AMARE É USCIRE DA SÉ

L’ambizione di Pigmalione e l’essenza dell’amore

È un uomo nel vero senso della parola, Pigmalione.

È una persona che sa riconoscere quali sono i suoi veri bisogni.

È un uomo in grado di fare sintesi e di capire quale deve essere il centro della sua esistenza,

cosa può dare senso alla sua vita e

cosa occorre risolvere per essere veramente felice ed autenticamente realizzato.

Così ce lo presenta Ovidio, nelle sue Metamorphoses, scritte tra il 2 e l’8 dopo Cristo.

E il racconto della trasformazione a cui assiste e in cui è coinvolto diventa metafora di ciò che ciascuno di noi ha bisogno di risolvere: a chi ancorare il cuore, su chi riversare la propria capacità di amare.

A guidare la lettura del testo di Ovidio è l’interpretazione del racconto mitologico in chiave autentica: il mito non è solo una narrazione fantastica, attraverso la quale gli antichi tentavano di spiegare la realtà e i suoi fenomeni. I racconti mitologici utilizzano un contenuto immaginario e un linguaggio simbolico per comunicare verità esistenziali, che aiutano a comprendere e ad interpretare l’essenza umana e la vita.

Cosa rivela di noi la metamorfosi di Pigmalione? Come ci aiuta a comprendere la verità di noi stessi? Quali componenti della nostra umanità mette in luce?

Solo apparentemente il racconto tratta il tema del rapporto tra l’artista e la sua opera e solo superficialmente esso affronta il tema della relazione amorosa tra uomo e donna.

La lettura della vicenda che Ovidio propone è molto profonda: investe la capacità di amare, il desiderio di riversare amore, l’esigenza di donare se stessi. Tutte componenti profonde dell’essere uomini.

Ecco la narrazione.

Ora, Pigmalione, poiché le aveva viste vivere in maniera dissoluta, sdegnato per i vizi che in gran quantità la natura aveva dato all’animo femminile, viveva senza una sposa, celibe e a lungo rimase senza qualcuna che dividesse il suo talamo. Ma un giorno, grazie al suo meraviglioso talento artistico, si mise a scolpire con successo un blocco di candido avorio e ne trasse una forma tale che nessuna donna può mai avere, al punto che concepì amore per la sua opera. Il suo viso è di una vera fanciulla, e la si sarebbe ritenuta viva e vogliosa di muoversi, se la timidezza non l’avesse fermata: tanto l’arte riesce a celarsi sotto il suo artificio. Pigmalione la contempla e nel profondo del cuore accoglie la fiamma d’amore per quel corpo artificiale. Spesso accosta alla statua le mani per accertarsi se quella è carne o avorio, e non riesce con ciò ad ammettere che si tratta di avorio. Le dà dei baci e crede che gli vengano restituiti e le parla e l’abbraccia e ha l’illusione che le dita affondino nelle membra toccate e teme che un livido si formi per la pressione sugli arti.

E ora la colma di carezze, ora le offre i doni graditi dalle fanciulle, conchiglie e sassolini levigati e piccoli uccelli e fiori dai mille colori e gigli e palle dipinte e le gocce d’ambra stillata dall’albero delle Eliadi; copre anche le membra con le vesti, le infila nelle dita anelli con gemme, le mette al collo lunghe collane; dalle orecchie pendono perle leggere e dal collo catenelle: tutto le si addice, ma nuda non è meno bella. La colloca su coltri tinte con la porpora sidonia e la chiama compagna del talamo e adagia su cucini di morbide piume il suo collo inclinato come se lei sentisse.

Era giunto il giorno della festa di Venere, celebrata da tutta Cipro ed erano state già abbattute con un colpo sul niveo collo le giovenche dalle lunghe corna rivestite d’oro e fumavano gli incensi, quand’ecco che Pigmalione, fatta l’offerta, si fermò davanti all’altare e timidamente: “O dei, se potete concedere tutto, sia mia moglie, vi prego” e, non osando aggiungere “la fanciulla d’avorio”, disse “una simile alla fanciulla d’avorio”. Venere tutta d’oro in quanto assisteva di persona alla sua festa, comprese a cosa mirasse quella supplica e allora, segnale della benevolenza della dea, per tre volte la fiamma si riaccese e guizzò verso l’alto. Pigmalione, appena ritornò a casa, va a cercare la statua della sua donna e, piegandosi sul letto, le dà baci: sembrò che quella acquistasse calore. La bacia nuovamente e le palpa anche il seno con le mani: così toccato, l’avorio si ammorbidisce e, perdendo la sua rigidezza, si infossa e cede alla pressione delle dita, come la cera dell’Imetto si rammollisce al sole e, lavorata con il pollice, assume svariate forme e diventa utile quanto più si usa. Mentre si stupisce e gioisce esitando e teme di ingannarsi, quello, pieno d’amore, più e più volte tocca con mano l’oggetto del suo desiderio. Era un corpo vero: le vene pulsano sotto il pollice che le tasta. Allora invero l’eroe di Pafo trova moltissime parole per ringraziare Venere e finalmente con le sue labbra preme le labbra non finte, mentre la fanciulla percepisce i baci che le vengono dati e arrossisce e, alzando timidamente gli occhi alla luce, scorge nello stesso tempo il cielo e l’amante. La dea assiste alle nozze che ha reso possibili e, quando per nove volte le corna della luna si riunirono per formare il disco pieno, la sposa generò Pafo, dalla quale l’isola trae il nome.

Occorre innanzitutto osservare come Ovidio prenda subito le distanze da una lettura del testo in chiave erotica. Pigmalione è un personaggio dai sentimenti puri: nella sua isola ha osservato il comportamento delle Propetidi, donne punite da Venere ed obbligate alla prostituzione, e prende le distanze dalla loro immoralità, fino al punto di assumere la ferrea decisione di vivere senza entrare in contatto con nessuna persona di genere femminile.

Il suo cuore tuttavia è colmo di desiderio di amare, racchiude una grande carica affettiva.

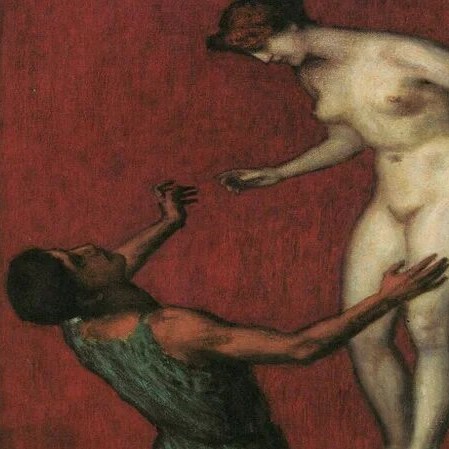

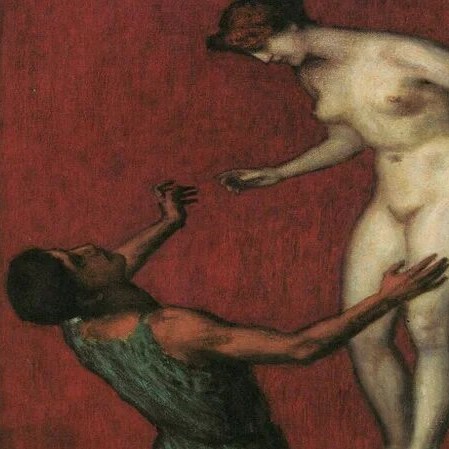

Pigmalione assume l’atteggiamento contrario rispetto a Narciso, la cui vicenda è pure narrata nelle Metamorfosi: egli sente il bisogno di uscire da sé e di riversare su un’altra creatura la sua capacità di amare.

Nell’economia della narrazione, l’azione di scolpire una statua e di ricolmarla di attenzioni e di tenerezza non va interpretata in chiave psicologica, quasi Pigmalione sia uno psicotico, ma in senso antropologico ed esistenziale: per amare occorre riconoscere un’individualità altra, essere attenti a non considerare l’altra persona un possesso individuale, concedere libertà.

I gesti di tenerezza di Pigmalione altro non sono che segni delle attenzioni di cui egli ricolma l’altro rispetto a sé.

E così Venere non può fare altro che riconoscere in lui il vero amante: generoso, delicato, tutto proteso a riversare attenzione sull’amata.

Quella sorta di “miracolo” di cui Venere è artefice non avviene senza l’azione di Pigmalione: è lui, con i suoi gesti, a trovare la donna in carne ed ossa che desiderava amare, quella donna che assume il ruolo di amata liberata.

E così la rigida statua si trasforma in delicata fanciulla e lo fa lentamente. La sua è una metamorfosi lenta, come lento, paziente, gentile e riguardoso deve essere l’atteggiamento di due amanti che – gradualmente e lentamente – coltivano il loro sentimento, fanno maturare la loro emotività, affinano i loro sguardi, riempiono di riguardo i loro gesti.

Tutto ciò è vero non solo in riferimento alla relazione tra uomo e donna, ma in qualsiasi genere di legame che coinvolga il cuore.

Ogni legame esige cura, vigilanza, attenzione, delicatezza…

Perché per amare occorre una scuola: come nello studio di uno scultore che guarda la sua statua imprigionata nel blocco di marmo o di avorio, ne riconosce l’anima e, con il suo scalpello, libera tutto ciò che la costringe e la blocca. Si accorge così, lo scultore, che a palpitare è il suo stesso cuore e che, attraverso tale battito, egli può produrre una bellezza capace di vivere nei battiti di chi la riveste e anche di chi la accosta.

Domenico Vescia