LA METAMORFOSI DI DAFNE : quando la vera passione è quella per la bellezza.

La vicenda di Apollo e Dafne nelle Metamorfosi di Ovidio.

Lei è una ninfa bellissima e anche un po’ ritrosa. È figlia del dio fluviale Peneo e di Creusa, una nàiade, a capo dei corsi d’acqua dolce e dai poteri di guarigione.

Porta il nome – dafne - di ciò a cui la sua metamorfosi darà origine: la pianta del laurum, come la denomineranno i romani; dell’alloro, come la chiamiamo noi.

Lui è addirittura il bellissimo dio Apollo, divinità dell’arte, della poesia, della musica, della saggezza e della bellezza, da qualsiasi fonte provenga e qualsiasi espressione possa assuma.

È rappresentato con attributi solari, come in questo mosaico romano del III secolo, in cui il dio ha il capo cinto dal disco del Sole, da cui si originano raggi di luce.

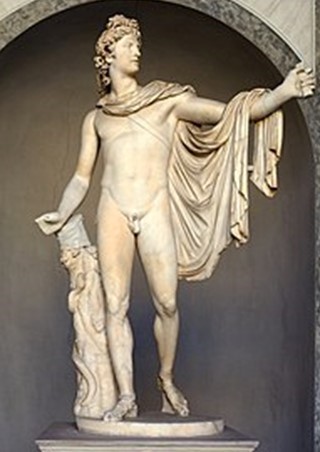

La sua bellezza è sottolineata dalla statuaria classica che mostra sempre una divinità dal fisico perfettamente proporzionato e dai delicatissimi tratti.

L’esempio più celebre e più eloquente è costituito dall’Apollo cosiddetto del Belvedere, una copia romana di età ellenistica, risalente alla seconda metà del II secolo d.C. e oggi conservata ai Musei Vaticani.

L’apice dell’amore di Apollo per la bellezza è rappresentato dalla sua corte, il collegio delle nove Muse, divinità delle arti. Secondo l’ordine fissato nella Teogonia di Esiodo, esse sono: Clio, musa della poesia epica; Euterpe, ispiratrice della poesia lirica e della musica; Talia e Melpomene, rispettivamente a capo della commedia e della tragedia; Tersicore ed Èrato, a cui competono – nell’ordine - la danza e la poesia amorosa; Polimnia, musa del mimo e della danza rituale; Urania, inspiratrice dell’epica didascalica attraverso la quale si apprendono la geometria e l’astronomia; ed infine Calliope, musa della poesia epica.

Il governo di Apollo sulle Muse è splendidamente rappresentato dal Parnaso, affresco raffaellesco del 1511 presso la Stanza della Segnatura, in Vaticano.

Tutto farebbe pensare che tra Apollo e Dafne possa sbocciare un amore tenero e delicato.

E invece …

Il dio si invaghisce della splendida ninfa e, di fronte alla sua bellezza, prova una passione incontenibile. Egli si dichiara, ma Dafne lo respinge e si dà ad una fuga disperata, nella speranza di sottrarsi al corteggiamento di Apollo e di indurlo ad arrendersi.

Ma durante quella corsa affannata succede ciò che Ovidio poeticamente narra nel primo libro delle sue Metamorfosi.

Il dio che l’insegue, aiutato dalle ali d’amore,

è più veloce, non le dà requie, incombe alle spalle

della fuggitiva, e le alita il fiato sulla chioma sparsa.

Per il venir meno delle forze, la ninfa impalli, e vinta dalla fatica

della rapida fuga, guardando le onde del Peneio, disse:

“O padre, portami aiuto, se è vero che voi fiumi avete un potere divino,

distruggi, mutandola, la figura per la quale sono troppo piaciuta”.

Nel suo disperato tentativo di sottrarsi alla passione di Apollo, chiede al padre Peneio di distruggere la sua bellezza, quella che tanto attrae il dio. Preferisce rinunciare al suo aspetto piuttosto che cedere.

E Apollo non può fare a meno di assistere alla metamorfosi della ninfa di cui si era tanto invaghito.

Aveva appena finito e già un profondo torpore le invade le membra:

il petto delicato si copre di una scorza sottile,

i capelli si protendono in fronde, in rami le sue braccia,

il piede, poco prima veloce, si interra in inerti radici, una cima d’albero

occupa il suo volto, di Dafne sopravvive solo il fulgore.

Il dio però non si perde d’animo, di fronte a quello che apparentemente è uno scacco, una sconfitta. Inaspettatamente scopre che il suo amore non viene meno. Anch’esso però subisce una metamorfosi. Non più amore verso un corpo, ma …

Febo la ama anche così e, posta la mano destra sul tronco,

ancora sente palpitare il suo petto sotto la nuova corteccia,

e stringendo tra le braccia i rami, come fossero membra,

dà baci al legno: ma il legno rifiuta i suoi baci.

E il dio le disse: “Poiché non puoi essere la mia donna,

almeno sarai la mia pianta. Te, o alloro, la mia chioma,

recherà per sempre, te la mia cetra, te la mia faretra.

Tu sarai con i duci latini, quando il grido festoso

celebrerà i trionfi e il Campidoglio vedrà lunghi cortei trionfali.

E tu ancora starai sulle soglie di Augusto, fedele custode,

e proteggerai la quercia affissa nel mezzo,

e come il mio capo giovanile reca i lunghi intonsi capelli,

mostra sempre anche tu un perpetuo onore di fronde.

Aveva finito Apollo: e l’alloro, con i rami appena formati,

annuì e come un capo sembrò muovere la sua cima.

Quell’alloro a cui dà origine la metamorfosi di Dafne non è l’emblema della sconfitta, ma di un trionfo nuovo e diverso.

I rami della pianta serviranno ad incoronare i condottieri vittoriosi, che percorreranno i cortei trionfali fino alla cima del Campidoglio; due corone di alloro saranno poste sugli stipiti del palazzo di Augusto che, per consolidare la propria autorità, si dichiarerà sotto la diretta protezione del dio.

Ma soprattutto quella pianta circonderà il capo di tutti coloro che devono essere onorati perché si dedicano a ciò che Apollo rappresenta: la poesia, l’arte, la saggezza, la conoscenza … in una parola: la cultura.

Da allora vengono laureati – cioè cinti di alloro – i poeti, gli artisti, i saggi in genere, coloro che mettono la loro passione non a servizio di un amore istintivo e senza ragione, ma pongono slancio, dedizione, impegno per far progredire la conoscenza e per dare voce alle componenti e alle esigenze più vere e profonde dell’animo umano.

Perché la vera passione è quella che conduce alla scoperta inesauribile e sempre nuova della bellezza.

Domenico Vescia