Giacomo Leopardi attraverso le parole della sua poetica: RIMEMBRANZA

L'Idillio Alla luna, composto probabilmente nel 1819, è il testo che, più di altri, rende evidente la funzione che Leopardi assegna al ricordo.

Per il poeta il ricordo ha sempre un valore positivo, anche se legato ad eventi spiacevoli. Tale valenza si prolunga per tutta la durata dell'esistenza e di per sé non è legata alla transizione dalla giovinezza all’età adulta.

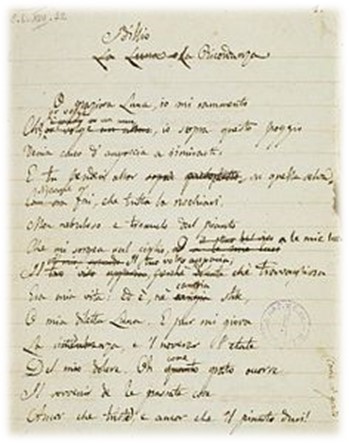

Questa posizione risulta evidente dalla lettura del testo come Leopardi lo concepisce, senza l’aggiunta dei versi 13 e 14 operata da Antonio Ranieri nell'edizione definitiva dei Canti del 1845.

Questo il testo, epurato dei versi 13 e 14.

O graziosa luna, io mi rammento

che, or volge l'anno, sovra questo colle

io venia pien d'angoscia a rimirarti:

e tu pendevi allor su quella selva

siccome or fai, che tutta la rischiari.

Ma nebuloso e tremulo dal pianto

che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci

il tuo volto apparia, che travagliosa

era mia vita: ed è, né cangia stile,

o mia diletta luna. E pur mi giova

la ricordanza, e il noverar l'etate

del mio dolore. Oh come grato occorre

il rimembrar delle passate cose,

ancor che triste, e che l'affanno duri!

Il poeta si rivolge alla Luna, spesso destinataria delle confidenze riferite ai moti del suo cuore, e le confida un ricordo: un anno prima, si era recato sul medesimo colle, spinto dall'angoscia e dal bisogno di riflettere su di sé, facendo della Luna stessa la sua ideale interlocutrice e specchiandosi nel suo tenue chiarore.

L'animo del poeta era allora oscuro e intricato, come quella selva a cui egli fa riferimento alla fine del verso 4. Provava un dolore fatto di angoscia, come affermato al v. 3, e di pianto, come al v. 6, aspetti di una vita travagliosa (v. 8), intrisa di quel dolore (v. 12) e di quell’affanno (v. 12), che sono capaci di rendere triste (v.12) il ricordo.

Il ricordo dell’intensità della sofferenza è appesantito dalla consapevolezza che il travaglio continua nel presente, dal momento che la vita non cangia stile (v. 9).

Il poeta quindi vive una situazione esistenziale dolorosa, la stessa che determinava il suo stato d'animo l'anno precedente.

Ciò che cambia, al presente, è il fatto di ricordare.

Per comprendere il valore del ricordo e, soprattutto, la sua funzione consolatoria, occorre analizzare il campo semantico formato dalle parole che lo definiscono. Al verso 1 il poeta dichiara di rammentarsi, al verso 11 parla di ricordanza e al verso 15 del rimembrar.

Si tratta di tre termini che potremmo porre in climax, non tanto in riferimento alla loro intensità, ma al loro impatto sulla vita. Rammentarsi significa essere sorpresi – quasi involontariamente - da un ricordo; una ricordanza è un pensiero o un evento del passato che si affaccia alla mente e ha il potere di sollecitare l'animo. Rimembrare significa invece sostare volontariamente su un ricordo, richiamare alla mente l'evento o l'emozione a cui esso si riferisce, sollecitare il cuore affinché risponda con un sentimento.

È proprio a quest'ultima dinamica che il poeta attribuisce un valore positivo: quando la ragione e la sensibilità insieme sono sollecitate a ricordare, il contenuto del ricordo stesso giova (v. 10), fa bene, ha una funzione consolatoria. Cosa intende esprimere il poeta? Cosa, implicitamente, sta affermando?

Ciò che, per Leopardi, occorre assolutamente evitare è il pericolo di anestetizzare la vita e la sofferenza che ad essa è connessa. L’uomo non può fingere che l’esistenza non sia sofferenza, non può abbandonarsi alle illusioni; nessuno – direbbe il poeta – deve sottrarsi all’arido vero.

Il ricordo permette, quindi, di restare ancorati alla vita, pur con tutto il cumulo di sofferenza che la accompagna.

Al testo di Alla luna che è stato proposto, il poeta aveva scritto, a margine, due versi – gli attuali 13 e 14 - che così si inseriscono nello scritto che oggi, definitivamente, la raccolta dei Canti ci consegna.

[…] Oh come grato occorre

nel tempo giovanil, quando ancor lungo

la speme e breve ha la memoria il corso,

il rimembrar delle passate cose,

ancor che triste, e che l'affanno duri!

L’aggiunta, già ipotizzata dal poeta e definitivamente operata da Antonio Ranieri, tempera l’apparente ottimismo che traspare da un ricordo interpretato come sempre positivo.

Durante l’età giovanile si hanno più cose da sperare che ricordi da coltivare: forse proprio per questo il ricordo – seppur limitato - è sempre gradito. Giunta l’età adulta, il cumulo delle sofferenze che si affacciano alla memoria tempera anche la positività del ricordo.

Domenico Vescia