Giacomo Leopardi attraverso le parole della sua poetica: AFFANNO

All’interno della poetica leopardiana e della sua visione della vita, affanno è una parola chiave che va posta in relazione alla parola piacere e alla realtà umana ed esperienziale che essa indica.

Il piacere è l’oggetto della ricerca che ogni uomo, nella sua vita, conduce. Si tratta della felicità, vero assoluto a cui ogni esistenza tende.

Tuttavia, per Leopardi, l’unica possibilità di piacere, per l’uomo, è quella assicurata dall’affanno.

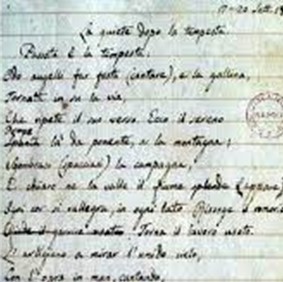

Per comprendere è necessario far riferimento alla seconda strofa de La quiete dopo la tempesta, scritta tra il 17 e il 20 settembre 1829 e inserita nella edizione dei Canti del 1831.

Dopo essersi fatto portavoce del sollievo avvertito dagli abitanti del borgo al termine di un fragoroso temporale, il poeta propone la propria riflessione, realistica e disillusa.

Si rallegra ogni core.

Sì dolce, sì gradita

quand’è, com’or, la vita?

Quando con tanto amore

l’uomo a’ suoi studi intende?

O torna all’opre? o cosa nova imprende?

Quando de’ mali suoi men si ricorda?

Piacer figlio d’affanno;

gioia vana, ch’è frutto

del passato timore, onde si scosse

e paventò la morte

chi la vita abborria;

onde in lungo tormento,

fredde, tacite, smorte,

sudàr le genti e palpitàr, vedendo

mossi alle nostre offese

folgori, nembi e vento.

Passato il pericolo della tempesta e i timori legati ai suoi effetti devastanti, tutti gli abitanti del Borgo si sentono felici.

Dopo questa iniziale considerazione, il poeta si chiede in quali altre circostanze l’uomo avverta la vita così dolce e così gradita, vale a dire altrettanto felice come quando è passata la tempesta.

Quando la persona provi il desiderio di dedicarsi con gioia alle proprie occupazione.

Quando riprenda con soddisfazione il proprio lavoro o inizi una nuova occupazione.

Ed ecco la domanda decisiva: quando l’uomo quando riesce a dimenticare le sue sofferenze?

La risposta giunge lapidaria, come una sentenza e, più tragicamente, come una condanna: piacer figlio d’affanno!

All’uomo non è concessa la felicità in sé, ma essa è possibile sono come momentaneo sollievo dopo uno scampato pericolo. La felicità ha una consistenza sottilissima che risiede in una paura ormai passata, durante la quale anche chi odiava la vita ha provato inquietudine e ha temuto la morte.

A causa della paura provata le persone – agghiacciate, silenziose, pallide – hanno sudato e hanno provato il batticuore vedendo la furia della natura agitata dalla tempesta: i fulmini, le nubi scure e il vento, mossi per nostro danno.

I versi analizzati consentono al poeta di rendere evidente la sua posizione: l’affanno è l’unica occasione che la natura concede all’uomo per sperimentare il piacere. Parafrasando i termini chiave del lessico leopardiano – affanno e piacere – l’affermazione è la seguente: solo quando passa un pericolo l’uomo può sperimentare un momento di felicità.

L’affanno ha sempre la consistenza di un evento: un fenomeno naturale, un fattore che determina uno sconvolgimento psicologico o morale, una malattia... Tali accadimenti hanno di per sé un termine, “passano”: è proprio nel momento della cessazione dell’evento doloroso che si mostra possibile l’esperienza della felicità. Essa tuttavia è breve, perché subito torna la vita di ogni giorno, arida e triste.

Ma c’è un ultimo aspetto, che deriva dalla constatazione secondo la quale l’affanno più grande che l’uomo possa subire è la morte.

Lungi dal rappresentare un evento tragico, la morte segna la liberazione definitiva da una vita che la natura condanna ad essere “penosa”.

Riecheggia qui l’idea della morte come fatal quiete, espressa da Foscolo nel sonetto Alla sera: la morte giunge inevitabilmente e irrevocabilmente, al termine di un’esistenza inquieta, ricca di delusioni e povera di ragioni. Essa è quel nulla eterno che pone definitivamente fine alle sofferenze.

Domenico Vescia