LE STORIE DI SAN FRANCESCO nella Basilica Superiore di Assisi

Il racconto dell’esperienza di un uomo che ha incontrato il divino

Non tutti escono dal pennello di Giotto, tutti però segnano una rivoluzione nell'ambito dell’arte figurativa. Attraverso di essi la pittura inizia a parlare il linguaggio della realtà, quella in cui vivono gli uomini, avvengono gli incontri, si verificano i fatti e accadono gli eventi. Quella realtà della quale è possibile partecipare – emotivamente e spiritualmente – anche a secoli di distanza, accostando i personaggi rappresentati che, in virtù delle loro vicende e della loro statura morale, possono aiutare a contemplare il bene, a desiderarlo e a sceglierlo. Si tratta di personaggi biblici o dei santi cristiani, veri strumenti nelle mani di Dio per favorire l’incontro con Lui e con i suoi disegni di salvezza.

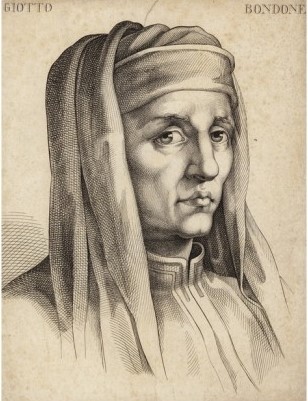

È proprio l’intento di rendere realistiche le scene dipinte a muovere il grande Giotto di Bondone, nel momento in cui giunge ad Assisi, nell’ultimo decennio del Duecento, per lavorare alla decorazione della Basilica Superiore. L’edificio era stato iniziato nel 1228, per volere di Papa Gregorio IX ad appena due anni dalla morte di San Francesco e il giorno successivo alla sua canonizzazione.

La consacrazione era avvenuta 25 anni dopo, nel 1253, per mano di Innocenzo IV.

Il corpo di San Francesco vi era stato traslato nel 1230 ed era stato collocato nella Chiesa inferiore che, con la Basilica superiore, era stata elevata al rango di Cappella pontificia, soggetta solo alla giurisdizione del Papa che, ancora oggi, la amministra attraverso un suo delegato.

La chiesa inferiore si sviluppa su pianta quadrata ed è composta da un’unica navata; si regge su strutture imponenti e robuste, capaci di reggere l’edificio superiore, anch’esso a navata unica e ad impianto gotico.

In essa, alte campate, coperte da volta a crociera, ospitano ampi finestroni archiacuti capaci di diffondere una luce intensa che esalta gli affreschi alle pareti.

Prima dell’arrivo di Giotto, vi lavorano pittori abilissimi: alcuni sono di origine francese, altri sono artisti del calibro di Jacopo Torriti e di Cimabue.

Al suo primo ingresso in Basilica, gli occhi di Giotto poterono contemplare gli affreschi del transetto e dell’abside – opera dei maestri d’Oltralpe e di Cimabue - ma anche quelli della parte superiore della navata, con le storie dell’Antico e del Nuovo Testamento, completati da Torriti e da artisti romani. Mancava solo la decorazione della parte inferiore delle pareti della navata e Giotto venne chiamato espressamente per questo incarico, per volere di Papa Niccolò IV.

Dalla parte perpendicolare al transetto destro e via via lungo la navata si dipanano 28 riquadri, tre per ogni campata, con l’eccezione della più ampia campata di ingresso che ne contiene quattro. Ventotto episodi raccontati sulla base della Legenda maior di San Bonaventura da Bagnoregio, l’unica biografia ufficiale di San Francesco, distinta dalla Legenda minor che, più breve, era destinata ad essere letta per intero in occasione della festa del Santo.

Dalla Legenda maior sono tratte le didascalie – i tituli – che corredano ogni episodio e sintetizzano ciò che è rappresentato.

Sui versanti stilistico e tecnico, i 28 riquadri sintetizzano i caratteri della pittura giottesca.

Innanzitutto l’artista è attento a collocare scene e personaggi all’interno di uno spazio il più realistico possibile. Edifici ed elementi urbani svolgono la funzione di quinte architettoniche che definiscono la profondità e accennano alla prospettiva. Alcuni episodi sono collocati come all’interno di “scatole” che circoscrivono lo spazio ed ospitano i personaggi.

A dimostrazione di ciò può essere considerata la raffigurazione dell’Apparizione al Capitolo di Arles: L’intera scena è come collocata in uno spazio “inscatolato”, definito da elementi quali il soffitto ligneo in prospettiva, sorretto da mensole che accennano ad arcate e l’apertura centrale sullo sfondo, con le due bifore laterali che lasciano intuire uno spazio esterno. I frati sono disposti su diversi piani: alcuni siedono per terra, altri su una sorta di panca disposta in diagonale; altri ancora fanno gruppo a sé sulla sinistra.

Con grande abilità tecnica, Giotto è in grado di dare consistenza alle sue figure e alle pose che esse assumono: opera attraverso il colore, ma anche grazie al chiaroscuro e allo sfumato che definiscono il contorno dei soggetti.

Accanto a ciò il pittore pone grandissima attenzione alle espressioni del viso, alle posizioni dei corpi e alla resa della gestualità. I suoi personaggi comunicano pensieri e stati d’animo, trasmettono emozioni e lasciano trasparire sensazioni. Ciò perché si tratta di uomini reali, che vivono esperienze propriamente umane e rimangono umani anche quando incontrano il divino che irrompe nelle loro vite.

Giotto non vuole rappresentare e raccontare figure ieratiche, al di fuori del tempo, già proiettate nell’orizzonte dell’eternità, come nella tradizione artistica precedente: egli dà volume alle sue figure, anima i gesti, conferisce espressione ai volti. Desidera narrare esperienze capaci di suscitare la partecipazione dell’osservatore che può sentirsi vicino all’umanità del Santo, ma anche condividere il suo desiderio di conformarsi in modo sempre più intenso a Cristo.

La paternità delle Storie di San Francesco è stata a lungo dibattuta.

Sulla tradizione ha pesato l’attribuzione a Giotto da parte di Giorgio Vasari, nelle sue Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori. Nei secoli successivi si sono formate due tradizioni: una di matrice anglosassone, che attribuisce i riquadri ad un pittore di scuola romana, un’altra di scuola italiana che, quasi unanimemente, crede nella mano di Giotto. In tempi più recenti si è messa in luce la posizione di Federico Zeri che vede all’opera tre distinti maestri: un primo identificabile con il romano Filippo Rusuti, il secondo riconoscibile in un suo allievo e il terzo coincidente con il nostro Giotto, che ha dato vita ai personaggi più realistici ed espressivi, resi anche attraverso un uso sapiente del colore.

Come si vede, al di là di quella che potrebbe essere definita “questione giottesca”, il valore della partecipazione del grande Giotto di Bondone non viene intaccato. Così come non può essere messa in discussione l’affermazione di Dante che, nel Canto XI del Purgatorio così esalta il predominio giottesco sugli altri artisti impegnati in Assisi: Credette Cimabue ne la pittura / tener lo campo, e ora ha Giotto il grido / sì che la fama di colui è scura (Purgatorio, XI, 94-96)

Domenico Vescia