L'ARTE DI VIVERE BENE

Trionfo della morte e Danza macabra sulla facciata dell'Oratorio dei Disciplini di Clusone

Quando i disciplini di Clusone, in Val Seriana decisero l’edificazione del loro oratorio, l’evento della peste nera del 1348 era impresso nei loro occhi e scolpito nella loro sensibilità, oltre che nella loro devozione.

Erano laici che si dedicavano alla penitenza, alla preghiera e alle opere di misericordia.

La morte era uno dei temi principali delle loro meditazione e la conversione dei peccatori, insieme ai suffragi per i defunti, era tra le principali intenzioni delle loro preghiere. Non mancavano certamente di pregare per la salvezza della loro anima, nella convinzione intima e profonda che fossero le opere buone lo strumento da privilegiare per ottenere la vita eterna.

Tra lo loro mani si trovavano certamente scritti che trattavano dell’Ars bene vivendi – arte di vivere bene - con il suo corrispettivo, l’Ars bene moriendi – l’arte di morire bene -, nel senso di tutto quello che occorreva predisporre per conseguire la salvezza dell’anima.

“Se terrai presente la morte come fine non evitabile, userai ben della tua vita, non la sprecherai, non farai male”: questa una delle massime che costituiva la loro convinzione, profonda e rasserenante.

Fecero costruire il loro Oratorio nella seconda metà del Trecento e circa un secolo dopo, nel 1451, lo ingrandirono, dedicandolo, l’anno successivo, a San Bernardino da Siena. Trascorsi circa trent’anni, commissionarono un grande affresco per la facciata dell’edificio, un’opera che avesse come tema proprio la morte, indagata nella sua realtà più vera e profonda, alla luce della Rivelazione cristiana.

Il pittore che realizzò l’opera è tutt’ora sconosciuto, ma fu certamente un artista di talento, a giudicare dalla qualità dell’affresco, pregevole per la tecnica, la rappresentazione di atteggiamenti e pose, l’espressione di sentimenti e stati d’animo. Alcuni studiosi paragonano lo stile dell’ignoto artista a quelli di Giotto, di Beato Angelico e di Benozzo Gozzoli, tanto da collocare il suo percorso di formazione a Firenze, piuttosto che in Lombardia o a Venezia.

Per altri esperti il pittore va identificato con Giacomo Borlone de’ Buschis, autore certo della tragica Crocifissione, affrescata all’interno della Chiesa, al di sopra del presbiterio.

Il tema raffigurato sulla parete esterna dell’Oratorio appartiene alle rappresentazioni che vanno sotto le denominazioni di “Trionfo della morte” e di “Danza macabra”. Come raramente avviene nelle poche opere rimaste, l’affresco clusonese le contempla entrambe: il tema del trionfo della morte occupa infatti la parte superiore della facciata, quello della danza macabra è invece collocato nella fascia inferiore.

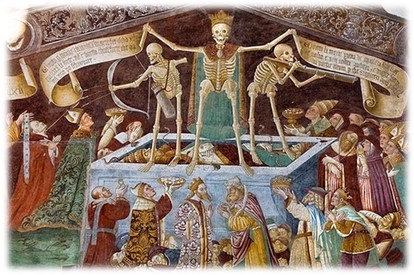

Una visione d’insieme permette di osservare la centralità della raffigurazione della morte, rappresentata come uno scheletro incoronato e rivestito di un manto regale. La posizione consente all’osservatore di assumere immediatamente un atteggiamento meditativo.

La sensibilità si accorge prontamente che ciò di fronte alla quale si trova non è solo un’opera d’arte, ma uno stimolo alla riflessione, talmente profonda da assumere il valore di esame di coscienza, di revisione della vita personale in relazione al destino finale che attende ciascuno. Già, perché la morte, così come tematizzata dall’affresco, non è un evento terrificante, non è neppure un fattore macabro a cui conviene non pensare per non popolare di incubi le proprie notti. Essa è una componente naturale dell’esistenza; è una parte del vivere a cui attribuire grande importanza, dal momento che – inevitabilmente ed ineluttabilmente – rivela la qualità delle scelte personali e svela quale fondamento ogni uomo abbia liberamente posto alla propria esistenza.

Se ciò è vero, la rappresentazione della morte riveste un fondamentale ruolo didascalico: insegna cioè quale sia la giusta prospettiva da assumere, dal momento che, dopo aver lasciato la vita terrena, ciascuno ritroverà la verità di se stesso.

La parte superiore dell’affresco vede la raffigurazione della morte ergersi sopra una tomba scoperchiata, un grande sarcofago privo di iscrizione o di decorazioni, sui bordi del quale strisciano tre vipere e si posano uno scorpione e due rospi.

All’interno si scorgono due cadaveri.

Il primo, quello sulla sinistra, appartiene ad un papa, rivestito dei paramenti pontificali, tra cui un ampio piviale rosso e le chiroteche, i guanti che il Pontefice utilizzava nelle celebrazioni solenni. Sul suo capo troneggia il triregno, la triplice corona simbolo del potere papale.

Dalla parte opposta giace un’altra figura incoronata, da identificare come l’imperatore che siede sul trono del Sacro Romano Impero Germanico.

E’ proprio sopra di loro che si innalza, in tutta la sua imponenza, lo scheletro della morte che poggia i suoi scheletrici piedi sul bordo anteriore del sarcofago e spalanca le scheletriche braccia, assumendo un atteggiamento altero e solenne. Con le mani dispiega due cartigli, scritti in caratteri gotici.

Il primo recita:

Gionto la morte piena de equaleza

sole voi ve volio e non vostra richeza

e digna sonto da portar corona

perché signorezi ognia persona

La morte reclama il suo potere, quello che la rende degna di portare la corona, dal momento che esercita la sua signoria su ogni persona. Essa non bada al rango sociale e tanto meno alla ricchezza. Restituisce la consapevolezza del vivere, dal momento che davanti a lei ciascuno può rendersi conto di cosa abbia posto a fondamento della propria esistenza.

Il secondo:

Gionto (e sonto) per nome chiamata morte

ferisco a chi tocherà la sorte;

no è homo chosì forte

che da mi no po' a schanmoare

Nessun uomo è tanto forte e tanto potente da poter reclamare diritti di fronte alla morte. Nessuno può evitarla, allontanandola da sé.

Non si tratta di una visione cupa – occorre avvertirlo – ma di una convinzione che riconosce all’uomo tutta la sua dignità. Ogni persona è creatura talmente elevata da essere dotata di libertà e quindi da poter decidere quale destino imprimere alla sua esistenza. Ognuno ha la responsabilità delle proprie scelte.

Accanto allo scheletro incoronato, si trovano altri due scheletri, nel ruolo di fedeli esecutori.

Quello di sinistra indossa la faretra ed è armato di tre frecce, pronte a colpire altrettanti bersagli;

quello di destra porta un archibugio, una sorta di arcaico fucile che lo scheletro sta puntando contro la sua vittima e che sta accendendo con una miccia.

Il gruppo di persone sulla destra è interamente costituita da ecclesiastici: davanti al gruppo stanno due cardinali, con cappa rossa e galero; accanto e dietro a loro vescovi in abito pontificale e abati. Dietro il sepolcro, ma in posizione sopraelevata, un pontefice rivolge uno sguardo supplice alla morte e le offre una coppa colma di monete.

Questo gesto è ripetuto altre due volte. In forma simmetrica, a sinistra, troviamo la coppa con il denaro nelle mani di un vescovo che, rivestito di mitria e di un ricco piviale verde damascato, inginocchiato, si protende supplichevole verso la morte. Davanti a lui un altro ecclesiastico, un cardinale, piange terrorizzato appoggiandosi al bordo del sepolcro. Dietro un altro principe della Chiesa, inginocchiato e spaventato, sulle spalle del quale si affaccia un religioso che offre una ricca cintura, quasi potesse pagare la sua salvezza.

Interessante è il gruppo in primo piano, davanti al sepolcro: da sinistra, un monaco porge un prezioso anello e un doge veneziano presenta l’offerta della terza coppa ricolma di monete. Un re distoglie il suo sguardo e si gira verso destra, dove scopre accanto a sé un mercante ebreo che porta nelle mani una gemma preziosa. Il re quasi si stupisce che ad un giudeo sia possibile fare un’offerta tanto preziosa e questo aumenta la consapevolezza di quanto la morte possa essere terrificante per un ricco.

C’è però un altro significato, più profondo che possiamo ricavare: le ricchezze, insieme al potere e all’ambizione che esse suscitano hanno un potere attrattivo talmente forte che possono addirittura indurre una persona a distrarsi dalla preoccupazione per la propria salvezza eterna. A ben vedere è ciò che accade spesso.

Ancora più a destra, infine, altri due nobili, con gli attributi di caccia che contraddistinguono la loro condizione, sono ritratti in atteggiamento supplice.

Ai piedi di queste figure in primo piano, numerosi cadaveri, tra cui quello di un sovrano africano, ricordano come la morte sia poco propensa a commuoversi di fronte a chi pensa di potersi salvare grazie ai propri presunti meriti, quelli terreni, che piacciono al mondo, ma non a Dio.

Particolarmente interessanti i due cartigli più estremi, all’estremità superiore dell’opera.

Quello a sinistra recita:

Ognia omo more e questo mondo lassa

chi ofende a Dio amaramente pasa 1485

Un ammonimento universalmente valido che mostra l’inevitabilità della morte e la necessità di rimanere uniti a Dio, saldi nella relazione con Lui.

L’altro:

Chi è fundato in la iustitia e (bene)

e lo alto Dio non discha(ro tiene)

la morte a lui non ne vi(en con dolore)

poy che in vita (lo mena assai meliore)

La morte non ha potere e non arreca nessun male a chi vive nel bene. Dio lo accoglie e lo introduce nella vera vita, quella vissuta in Lui, in quel posto che Egli prepara per ciascuno dall’eternità.

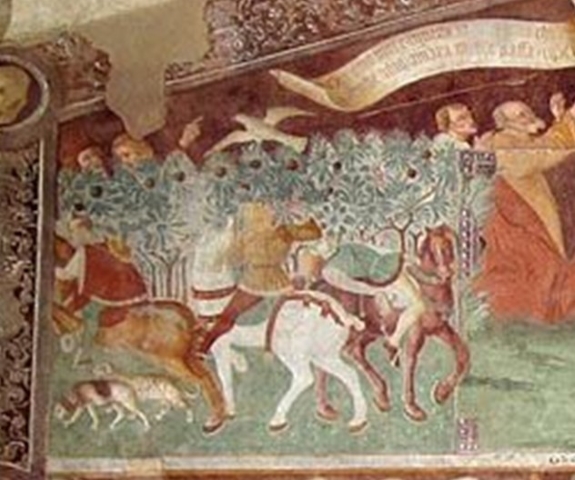

Sulla parte sinistra, all’opposto rispetto alla porta che mutila l’affresco, si trova la rappresentazione dell’incontro dei tre vivi e dei tre morti, secondo un racconto di Boudon de Condé che ebbe grande diffusione tra il XIII e il XIV secolo. In un contesto di caccia o, come si diceva nel medioevo, di uccellagione – l’arte tipica dei nobili – tre cavalieri che si inoltrano nella fitta boscaglia incontrano la morte, tra lo stupore di alcune figure che, tra le fronde, assistono alla scena.

La Danza macabra occupa la parte inferiore, suddivisa dalla precedente da un cartiglio continuo che significativamente fa riferimento a un “ballo” e che recita:

O ti che serve a Dio del bon core non havire pagura a questo ballo venire

ma allegramente vene e non temire poj chi nasce elli convene morire.

Avere in sé le migliori disposizioni per servire Dio è la garanzia per vivere liberi dalla paura e senza timore affacciarsi al momento estremo della morte, capace di spalancare una vita più vera, più piena, nella gioia eterna. Il verbo utilizzato è addirittura “convene”, a dire la certezza di una vita che non solo non finisce, ma è trasfigurata.

Personaggi di diversa condizione sfilano da sinistra verso destra, probabilmente uscendo da una porta sulla soglia della quale si accalcano coloro che sono pronti ad iniziare la loro sfilata. Si tratta di persone di diverse condizioni, ognuno rappresentato con il suo doppio già scheletrito. Il morto è il doppio del vivo. È l’oggi prefigurato nel domani.

Compaiono innanzitutto una donna, che porta in mano uno specchio, segno di quella vanità che si annulla di fronte al pensiero della morte.

Giunge un disciplino che porta in mano un flagello, segno della penitenza a cui egli si è sottoposto in vita. Egli è rappresentato tra due scheletri, ad indicare la profondità della meditazione sulla morte che è chiamato a garantire.

Arriva un contadino che porta sulle spalle un bastone con punta metallica, a cui è appesa una sacca. Ha le ginocchia ferite, segno del suo duro lavoro.

Segue un oste, con lo strumento utilizzato per mescere le bevande.

E’ quindi la volta di un giudice o forse un podestà, che porta il bastone del comando e indossa calzari di cuoio, segno di distinzione.

La figura successiva guarda all’esterno della scena. Si tratta di un mercante o forse di un usuraio. Tiene la mano saldamente posata sulla sua borsa ed è tenuto con vigore dallo scheletro. Un monito per tutti coloro che vivono un intenso attaccamento al denaro.

Da ultimo, parzialmente visibile, un giovane biondo che tiene un pennino: molto probabilmente uno studente oppure un uomo di cultura.

Le altre figure sono scarsamente identificabili.

Ognuno è condotto dal proprio scheletro che prende per mano il suo doppio, o lo guida afferrandone un dito o l’avambraccio.

Ciò che colpisce è l’espressione sorridente – grottescamente sorridente – del teschio degli scheletri, ma anche la varietà delle espressioni dei viventi: alcune serene, altre corrucciate, altre ancora abbattute…

Un ultimo registro completa l’affresco, nonostante la scarsa leggibilità dovuta al vasto danneggiamento se non addirittura alla scomparsa delle figure.

All’estremità sinistra una bocca spaventosamente spalancata simboleggia gli inferi, in cui si trovano le anime dannate, tormentate dal fuoco.

Dalla parte opposta sono invece rappresentati i disciplini in atteggiamento orante. Sono coloro che si dedicano alla preghiera per i defunti e che fanno opere di penitenza per implorare la conversione dei peccatori.

Un’altra dimostrazione – la più alta - di quel bene a cui ciascuno può dedicarsi e che è la sola arma per scongiurare il male eterno causato dalla morte.

Domenico Vescia