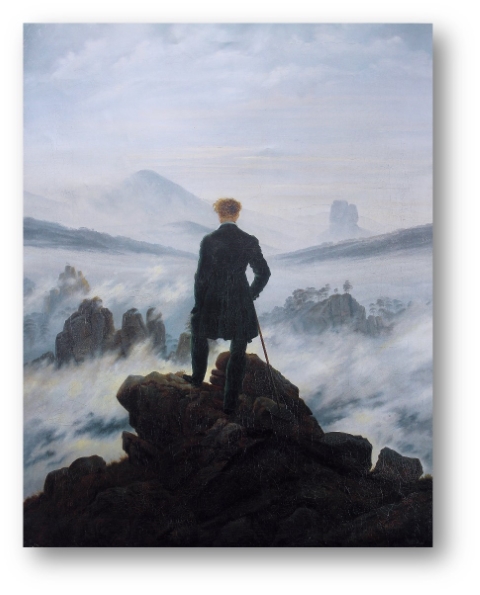

DESIDERARE L'INFINITO, SPERIMENTARE IL SUBLIME

Viandante su un mare di nebbia di Caspar David Friedrich

C’è un’opera, all’interno della produzione pittorica ottocentesca,

che esprime con particolare forza la sensibilità dell’uomo romantico

e, insieme, le componenti più profonde dell’interiorità dell’uomo di ogni tempo,

del nostro mondo interiore, dei nostri sentimenti, di tutto ciò che, muovendosi nel nostro profondo, ci rende autenticamente uomini, capaci di riconoscere e valorizzare ciò che di meglio e di più bello si agita in noi.

Si tratta di quello che è certamente il capolavoro di Caspar David Friedrich: Viandante su un mare di nebbia.

Qualche cenno alla biografia dell’autore è necessario per comprenderne la sensibilità e, quindi, per accostarci, consapevolmente all’opera.

Friedrich nasce nel 1774 a Gresbold, una piccola località sul Mar Baltico, nella regione della Pomerania, annessa nel 1815 al Regno di Prussia. La madre muore al parto, lasciando 10 figli, di cui Caspar David è il sesto. Ben presto il futuro artista vedrà morire due sorelle e un fratello, quest’ultimo a causa del tentativo di salvarlo da un possibile annegamento.

Il padre, fabbricante di candele, si occupa personalmente della cura dei figli e imparte a Caspar David una rigida educazione protestante.

Il futuro pittore sviluppa un carattere timido, solitario, introverso. Ama immergersi nella natura e sceglie la solitudine contemplativa, affascinato dai paesaggi della Boemia, contesto ideale per il suo animo turbato e inquieto.

Le sue opere principali sono la dimostrazione della sua preferenza per i contesti isolati e, nello stesso tempo, affascinanti.

Nel 1818, Friedrich realizza Viandante su un mare di nebbia, un dipinto su tela che misura 95 cm per 75 e che è oggi conservata presso la Kunsthalle di Amburgo.

Si tratta di quella che, a giusto titolo, potrebbe essere definita l’opera romantica per eccellenza.

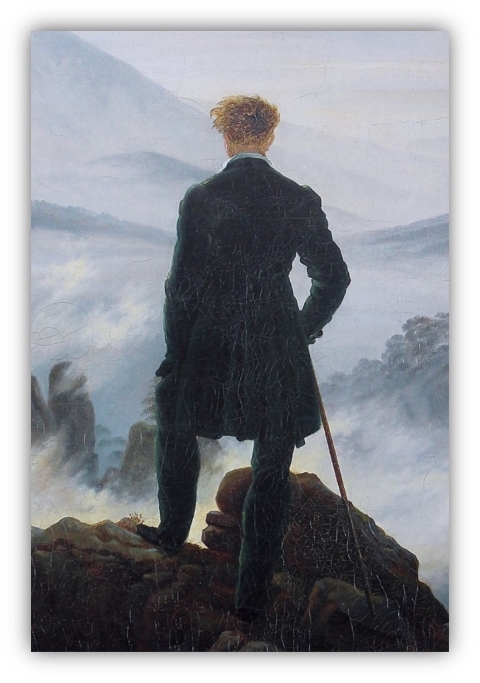

Un solitario viaggiatore, vestito in abiti borghesi ha appena raggiunto la meta della sua scalata in montagna.

Si è fermato sulla punta più alta del monte che ha scelto per la propria escursione.

Non si potrebbe dire se la posizione delle sue gambe - la sinistra più avanti e leggermente più in alto, la destra arretrata e ferma in un punto più basso – indichino il fatto che egli abbia trovato un punto di equilibrio (suggerito peraltro dal bastone puntato) e se egli si sia fermato all’improvviso, estasiato dal paesaggio che si è aperto davanti a lui.

Egli è al centro della composizione ed è ritratto di spalle.

Un vento deciso gli scompiglia i capelli.

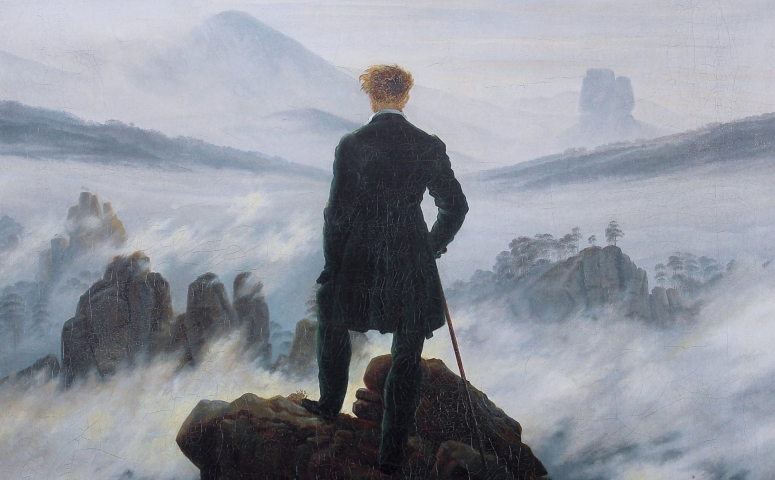

Davanti a lui, una natura grandiosa:

la nebbia è una sorta di mare in tempesta che ricopre le cime dei monti che, in quella distesa, emergono come scogli dalle onde.

L’orizzonte è sconfinato.

La scarsa e scarna vegetazione è appena percettibile su una di quelle cime-scoglio.

Le rocce e la montagna che si staglia all’orizzonte contribuiscono a rendere l’atmosfera ancora più vasta e, nello stesso tempo, affascinante.

La linea dell’orizzonte si mescola con quella del cielo, causando la percezione di uno spazio infinito.

Uomo e natura tuttavia non si confondono: il viandante è reso con pennellate di tonalità scura, mentre il paesaggio naturale è reso con prevalenza di linee chiare.

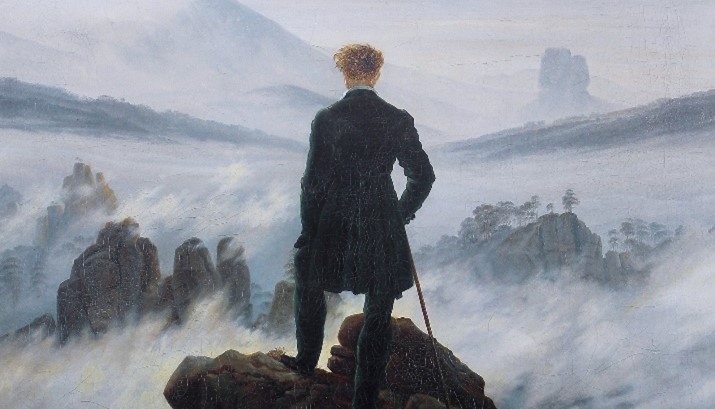

Chi è l’uomo al centro del quadro?

Questa è la domanda centrale per comprendere ciò che Friedrich esprime attraverso quest’opera, ma anche il messaggio che intende dare all’osservatore, a ciascuno di noi che si pone di fronte a questa tela meravigliosa.

Il protagonista è innanzitutto un uomo che guarda sempre verso un punto lontano,

scruta l’orizzonte,

si interroga.

È l’uomo che aspira all’assoluto,

che desidera elevarsi,

che tende all’oltre, ad un oltre capace di rispondere al suo bisogno di pienezza e di felicità,

a quell’oltre che possiamo identificare con Dio, il solo da cui può provenire la risposta ai nostri desideri più veri e più profondi.

È l’uomo che prova lo streben, che i romantici identificano con la continua aspirazione ad elevarsi all’Assoluto, all’Infinito, a quella dimensione che tutto comprende e da cui ogni cosa riceve senso.

È l’uomo che si trova di fronte all’infinito che si apre davanti ai suoi occhi

e che lo invita ad elevare lo sguardo,

l’infinito che lo affascina e, nello stesso tempo, gli pone interrogativi.

È l’uomo che si trova davanti al bello e si sente irresistibilmente attratto da esso,

il bello espresso dalla natura che attrae e inquieta.

Si tratta del sublime,

un’emozione di forte intensità nella quale si mescolano la meraviglia e il timore.

Nicolas Boileau, nel suo Trattato del sublime del XVII secolo, afferma che il sublime è quel tratto straordinario e meraviglioso che fa sì che un’opera sollevi, rapisca, trasporti. Quasi un secolo dopo, il filosofo inglese Edmund Burke distingue il senso del bello, legato all’armonia, al gusto, all’equilibrio e quello del sublime, causato dalla percezione dell’immensità, di una realtà più grande, di fronte alla quale ci sentiamo tremendamente piccoli.

E’ quello che può succedere a noi di fronte all’arte, tanto all’arte figurativa, quanto a contatto con quell’immensa opera artistica che è la natura. Ci sentiamo liberati dalla materialità e sentiamo emergere le nostre più profonde ed autentiche sensazioni ed emozioni.

Quel viandante è ritratto di spalle, volutamente di spalle.

Ciascuno di noi potrebbe assumere la sua forma, entrare nelle sue dimensioni, indossare i suoi panni, mettersi nella sua stessa posizione.

Ciascuno di noi potrebbe essere quel viandante, intriso del suo desiderio di infinito e di assoluto.

Domenico Vescia