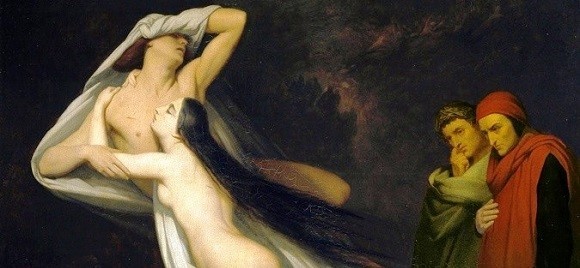

Figure dantesche

I LUSSURIOSI, ovvero L'AMORE NON E' UNA BUFERA

Sono peccatori trasportati dalla bufera infernale “che mai non resta” e che “di qua, di là, di giù, di su li mena”.

Dante scorge le loro anime subito dopo aver superato quella sorta di sbarramento provocato dalla presenza di Minosse, mostruoso e implacabile giudice infernale, ed essersi inoltrato nel secondo cerchio, d’ogne luce muto, caratterizzato dalla stessa suggestione uditiva che offre il mare quando mugghia, dal momento che su di esso si scatenano venti furiosi che provocano burrasca.

Subito il poeta si trova immerso nel turbine che trasporta le anime e le costringe a scontrarsi l’una con l’altra per l’eternità.

Così spiega il poeta:

Intesi ch’a così fatto tormento

enno dannati li peccator carnali (If V, vv. 37-38)

Sono le anime dei lussuriosi, di coloro che – in vita – si sono totalmente abbandonati all’impulso amoroso, al di là di ogni vincolo, senza nessuna inibizione e limitazione.

Ma quale è il motivo di una pena così particolare?

Una spiegazione immediata ci spinge ad individuare un contrappasso per analogia: come in vita si sono lasciati trasportare dall’impeto della passione amorosa, così ora, all’inferno, per l’eternità, queste anime sono in balia di una tempesta furiosa che le trascina come fossero foglie secche, nel pieno della stagione ventosa.

Questo è certamente vero, ma si tratta solo della superficie.

La vera radice è ciò che Dante dichiara al verso 39. Vale la pena citarlo all’interno della terzina in cui è inserito e che, precedentemente, è stata proposta:

Intesi ch’a così fatto tormento

enno dannati li peccator carnali,

che la ragion sottomettono al talento (If V, vv 37-39)

Ecco il vero problema: questi dannati, in vita, hanno sottomesso la ragione al talento, hanno cioè fatto prevalere l’istinto sulla ragione, l’impulso sull’equilibrio, la passione sull’armonia.

Non hanno saputo gestire se stessi e hanno ceduto alle loro pulsioni.

Si sono lasciato dominare dai loro impulsi, piuttosto che permettere alla loro intelligenza di governarli.

Non hanno saputo operare nessun tipo di discernimento e quindi non sono stati in grado di compiere scelte libere.

Le loro pulsioni hanno scelto per loro e la loro vita è naufragata nella violenza e nel degrado.

In ultima analisi, non hanno esaltato la loro dignità di creature dotate di ragione.

Nell’ottica dantesca, il mancato uso o il cattivo esercizio della ragione sono alla radice del peccato, cioè dell’annullamento di sé e della propria dignità. Se l’uomo utilizza correttamente la ragione di cui è dotato – direbbe il poeta – si pone nella condizione di evitare il male e di mirare al bene.

Se si applica questa convinzione dantesca alla dimensione dell’amore, ci si accorge di quanto sia vera.

L’amore non è istinto, non è pulsione e neppure è passione travolgente.

L’amore – quando è autentico – è ricerca del bene e della felicità dell’altro.

È per sua natura progressivo, perché ad amare si impara, giorno dopo giorno, di esperienza in esperienza, interrogandosi con sincerità.

È progettuale perché costruisce nella relazione, con costanza e pazienza.

È disponibile al sacrificio, perché solo il dono di sé rende sacro l’amore.

È fiducioso, perché accetta il rischio dell’affidarsi all’altro.

È ragionevole, perché la riflessione paziente lo sorregge.

È libero, perché solo nella libertà si manifesta come apertura all’altro.

Per amare bisogna volere il bene dell’altro, sceglierlo nonostante tutto, al di là di ogni riserva e senza presunzioni. L’amore è – in definitiva – un atto di volontà per il quale è necessaria la ragione.

Solo quando si sceglie di amare, si purifica il sentimento, lo si rende libero, lo si volge al bene.

Niente è più contrario all’amore della bufera travolgente.

Dante ne è consapevole e, mentre presenta Francesca da Rimini con tratti di gentilezza e di sensibilità, pone sulle sue labbra due espressioni inequivocabili:

noi tignemmo il mondo di sanguigno (v. 90)

a dire che la passione genera violenza e

hai pietà del nostro mal perverso (v. 93)

per esprimere la consapevolezza che l’istinto che ha guidato lei e il suo amante Paolo Malatesta li ha sviati da un’autentica ricerca della realizzazione di sé.

Vale la pena osservare due particolari che rischiano di passare inosservati.

Innanzitutto l’atmosfera del II cerchio è tipica della rigida stagione invernale, caratterizzata da venti impetuosi e contrari e dalle violente tempeste che si abbattono sul mare. A livello percettivo, il freddo dell’inverno rappresenta la sensazione contraria rispetto all’ardore della passione amorosa. Qui Dante vuole impressionare il lettore ma, nello stesso tempo indurlo a riflettere sul fatto che la lussuria blocca, come il gelo, il calore di un’autentica relazione affettiva, impedendo che il cuore sia scaldato dalla presenza significativa dell’altro.

Un secondo particolare: la bufera infernale non solo trasporta le anime, ma le costringe a sbattere l’una contro l’altra. In vita i lussuriosi si sono gettati tra molteplici braccia, ma non hanno mai sperimentato abbracci autentici, fatti di dolcezza e di cura vicendevole. Oltretutto le anime sbattono violentemente contro la roccia che cinge il cerchio e così sperimentano come le scelte perverse e irrazionali condotte in vita, li abbiano condotti alla rovina, al fallimento della loro esistenza.

E così Dante ci aiuta a desiderare relazioni che non siano sottoposte a bufere, non facciano sbattere rovinosamente, né procurino schianti all’esistenza, ma che facciano volare alto per raggiungere le vette di una vita realizzata nella dimensione di un amore libero e autenticamente umano.

Domenico Vescia