È FIORENTINO: ECCO QUELLO CHE CONTA!

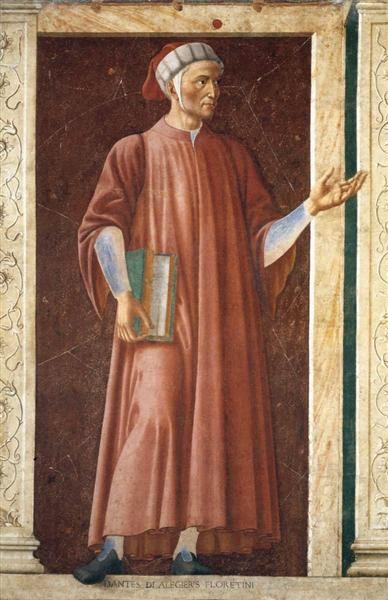

Il Ritratto di Dante Alighieri di Andrea del Castagno

La “fiorentinità” è la chiave di lettura del Ritratto di Dante Alighieri, realizzato da Andrea Del Castagno per la loggia di Villa Carducci di Legnaia, a Firenze, tra il 1449 e il 1451.

Andrea di Bartolo, che assume lo pseudonimo di “del Castagno” per via del nome del borgo natio (Castagno Mugello) subisce l’influenza dei grandi maestri del Rinascimento toscano: Masaccio, Donatello, Filippo Lippi, Paolo Uccello e ha modo di lavorare in collaborazione con Piero della Francesca. Da tutti costoro apprende l’attenzione verso la resa pittorica della figura umana, dotata di una precisa consistenza, anche in relazione al contesto spaziale in cui è inserita e all’utilizzo del chiaroscuro. Il pittore studia con particolare attenzione la fisionomia dei soggetti rappresentati, colti in modo realistico anche attraverso i gesti che compiono. La cura per la prospettiva consente all’artista di realizzare opere armoniche ed equilibrate, con figure solenni e autorevoli.

È quanto si può osservare nella serie di figure che il nostro artista realizza su incarico di Filippo Carducci che, per la sua villa di Legnaia, desidera un ciclo dedicato agli uomini e alle donne illustri: il condottiero Filippo Spano, il capo ghibellino Farinata degli Uberti, il gran siniscalco del re di Napoli Niccolò Acciaioli, la biblica regina Ester, la Sibilla Cumana e la regina Tomiri, i letterati Dante, Boccaccio, Petrarca. Alcuni di tali ritratti si trovano ancora presso la Villa; altri, staccati alla metà dell’Ottocento, sono oggi conservati agli Uffizi.

In originale, la loggia doveva apparire così, con l’intero ciclo, posto sulla parete di fondo, quella più ampia, scandita da finte nicchie rettangolari che vengono valorizzate dai quadroni sottostanti, dipinti a specchiature di finto marmo. La serie celebra il tema delle virtù umane, cioè le predisposizioni interiori che determinano azioni eroiche o comunque esemplari, secondo un ideale caro alla sensibilità umanistico-rinascimentale.

I personaggi sono rappresentati come statue poste all’interno di nicchie rettangolari in finto marmo. Essi sono colti di scorcio, assumono posizioni monumentali e sono raffigurate in movimento, grazie soprattutto al fatto che, almeno un elemento del corpo, esce dalla cornice per occupare idealmente lo spazio esterno alla nicchia.

La figura di Dante si presenta solenne e autorevole.

Di notevole altezza e dalla corporatura esile, il poeta è rappresentato in movimento, grazie alla posizione della gamba destra di cui sporge il ginocchio e il cui piede si piega per uscire dallo spazio inferiore del finto vano.

Le gambe divaricate contribuiscono ad innalzare il busto, particolare a cui collaborano anche le pieghe verticali dell’ampia veste rossa.

Nella parte superiore del corpo si impone la mano sinistra, resa in modo leggermente sproporzionato per consentirle non solo di uscire dalla superficie verso l’osservatore, ma di rendere evidente un gesto di offerta.

Cosa sta offrendo il poeta? Evidentemente il testo della Commedia che egli regge con la mano destra, appoggiandola al fianco. Il volume è significativamente aperto, come se il poeta stesse interloquendo con l’osservatore riguardo ad un passo specifico dell’opera.

Di grande capacità espressiva è il volto di Dante che presenta tratti marcati, soprattutto in corrispondenza degli zigomi. Mento, labbra e occhi sono proporzionati; il naso è leggermente adunco, ma senza quell’esagerazione con cui ce lo consegnerà la ritrattistica successiva.

Di grande raffinatezza il copricapo indossato dal poeta, con un ampio risvolto di pelliccia e di colore rosso, lo stesso della veste, dotata di ampie maniche e lunga fino i piedi. Il rosso, nel Rinascimento, è simbolo di virtù e di prestigio, quelle doti che si addicono al sommo poeta.

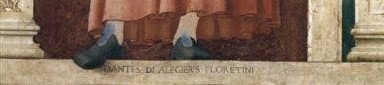

Un particolare curioso non deve sfuggire: sotto la figura del poeta, è riportata la seguente dicitura: Dantes de Alegieris florentini. Gli altri due letterati rappresentati con lui, Petrarca e Boccaccio, sono identificati rispettivamente come “Dominus Francischus Petrarcha” e “Dominus Johannes Boccaccius”. Per quale motivo anche Dante non è definito “dominus”, vale a dire “signore”? Evidentemente l’artista ha voluto dar rilievo al poeta, non attribuendogli il comune e generico titolo di “signore”. Ciò che qualifica l’Alighieri, ciò che correda degnamente il suo genio, ciò che contribuisce al suo prestigio è il fatto di essere fiorentino. Di fronte all’aretino Petrarca e al certaldese Boccaccio, Dante è figlio della grande Firenze, città che gli ha certamente procurato grandi sofferenze, ma che ha sicuramente contribuito a formarlo e a costruire quel complesso di doti che lo rendono sommo.

Domenico Vescia