LE DODICI CAMPANE DI TREZZO

“Un suono a festa particolarmente delizioso”

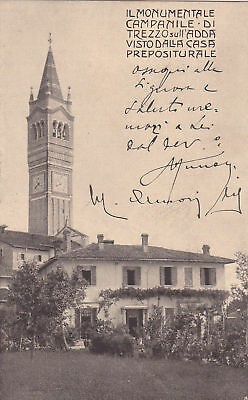

Nel decreto emesso a conclusione della Visita Pastorale effettata nei giorni 23 e 24 settembre 1911, il Cardinale Andrea Carlo Ferrari espresse i più vivi rallegramenti al «Reverendissimo Signor Prevosto per l’insigne monumento del nuovo campanile» e gli augurava di «raggiungere il compimento dei suoi voti in un radicale ristauro della Chiesa parrocchiale»1. Tra questi “voti” era certamente compreso il desiderio di dotare la nuova torre campanaria - davvero stupefacente per imponenza, oltre che pregevole sul versante artistico - di un degno concerto di campane.

La vecchia torre, che aveva resistito fino al 1911, aveva ospitato presumibilmente una sola campana – più precisamente un “campanone” - fino a tutto il 1816. Esistono documenti d’archivio a partire dal 1639 che attestano preventivi o note di spesa citando sempre e solo un unico bronzo2. Dal 18 luglio 1812 la fabbriceria iniziò a chiedere preventivi in ordine alla fusione di un intero concerto di campane e il Prevosto dell’epoca – don Andrea Pozzone – iniziò ad accantonare fondi allo scopo. Si trattò di cifre accumulate in occasione delle feste di San Gaetano e in altre ricorrenze che, probabilmente, si svolsero per alcuni anni in tono minore, vista la necessità di risparmiare. Non mancarono le oblazioni spontanee da parte della gente del popolo, ma anche dei più abbienti del paese.

Per ben quattro anni il Prevosto tenne i contatti con alcuni fonditori, intenzionato a scegliere le migliori ditte sulla piazza, per dotare la Prepositurale trezzese di un complesso campanario che fosse degno della sua importanza. La scelta cadde sulla ditta Monzini di Bergamo che fuse un concerto di ben sei campane. Esso fu collaudato nel maggio 1816, grazie ad un permesso accordato con decreto emesso3 a nome dello stesso Imperatore austriaco Francesco I. Non passi inosservato questo dettaglio: era appena trascorsa l’età Giuseppina, quando il cosiddetto “imperatore sacrestano” - Giuseppe II d’Austria (1741 – 1790) - intenzionato ad eliminare anche le più piccole sacche di autonomia, controllava in particolare l’operato ecclesiastico, non accontentandosi di vigilare sulle azioni di vescovi e prelati, ma intervenendo anche nella vita delle parrocchie.

Nello stesso mese di maggio con molta probabilità, avvenne anche la posa in opera dei sei bronzi. Ad impartire la benedizione, su mandato del Vicario Generale, era stato il Prevosto Andrea Pozzone che, il 24 gennaio 1816, aveva inoltrato richiesta all’Arcivescovo «perché siagli dalla sperimentata sua benevolenza accordata la necessaria facoltà e permissione di benedire [le campane, n.d.a.] secondo le cerimonie ed i Sacri Riti del Pontificale Romano». Tutto avvenne secondo le regole e, senza dubbio, la soddisfazione dovette essere grande, considerati soprattutto i sacrifici che i buoni parrocchiani di Trezzo seppero imporsi.

Il nuovo concerto, seppur prestigioso, non godette di lunga vita, forse anche per la precarietà della torre che lo ospitava; nel 1861 infatti si rese necessario provvedere alla rifusione delle sei campane, a cura della ditta Giovanni Crespi di Crema4. Il nuovo concerto 5 - in si bemolle al Corista di Vienna - venne posato nuovamente il 17 agosto di quell’anno, dopo soli due mesi di lavori, che costarono alle casse parrocchiali ben 149.066 lire austriache.

La benedizione avvenne immediatamente, così come la dedicazione, perpetuata grazie all’apposizione delle tradizionali iscrizioni. Il “campanone” fu dedicato alla Madonna Immacolata, sotto l’effige della quale fu scolpita l’iscrizione «O Maria sine labe originali concepta, ora pro nobis». Vi fu apposta anche l’effige di Pio IX, Pontefice allora regnante, al quale i trezzesi, Prevosto in testa, dimostravano grande devozione. La prima campana fu invece dedicata a San Luigi e a San Giuseppe; la seconda a Santa Marta e a Santa Maria Maddalena; la terza al Crocifisso e ai santi Rocco e Sebastiano; la quarta ai Santi Barnaba e Carlo e l’ultima ai Santi Gervaso e Protaso – titolari della Parrocchia – a San Gaetano e a Sant’Ambrogio. Particolarmente interessanti, oltre che curiose, risultano le diciture scolpite sulle singole campane, quasi a dare loro voce. È importante riportarle integralmente per avere consapevolezza della capacità che “gli antichi” avevano di attribuire un significato spirituale a tutto quello che veniva realizzato.

Se la “voce” del campanone affermava: «Convoco signo noto depello, concino, ploro (Con un segnale noto convoco, scaccio, canto, compiango)»; la prima campana gli faceva eco con le parole: «Fur procul hinc aliter te fera vincla manent (Rimangono lontano da qui il ladro, le catene, le belve)». All’esclamazione della seconda - «Defunctos ploro, pestem fugo, festa decoro (Piango i defunti, scaccio la peste, allieto le feste)» - rispondeva la terza che affermava il suo scopo: «Laudo Deum vero, plebem congrego clerum (Lodo il vero Dio, raduno il popolo e il clero)». Non mancava di rassicurare la quarta: «Aera dum crebris ego verbero pulsibus atro non timet effundi grandinis imbre seges (Mentre io con continui colpi batto l’aria il campo non teme di essere sparso di grandine e di pioggia)»; ma subito la quinta incalzava: «Saepe tonante Deo gelido strepit imbre procella; saepe tonante mea voce procella silet (Spesso, quando Dio tuona, la tempesta rimbomba con pioggia gelida; spesso, mentre tuona la mia voce, la tempesta si placa)».

Doveva essere certamente un concerto stupefacente, a giudicare da una lettera piena di entusiasmo indirizzata al fonditore Giovanni Crespi dal Prevosto Angelo Camera e dai Fabbriceri: «Sottoposto il nuovo concerto al giudizio dell’onorato signor maestro Pavia, questi ha dichiarato che le dette sei campane, tanto per la perfettissima fusione, quanto per l’intonazione esattissima della voce e il suono veramente armonioso, meritano la sua piena approvazione, e collaudo. Questa popolazione è sempre più soddisfatta del nuovo concerto ed unanime è il parere degli intelligenti (sic!) forestieri, per cui i sottoscritti M. R. Prevosto e Fabbriceri hanno la soddisfazione di rilasciare la presente dichiarazione in ossequio della verità».

Furono questi gli ultimi bronzi a fare sentire i loro rintocchi dalla vetusta torre di manzoniana memoria.

A partire dagli ultimi anni dell’Ottocento, la sorte delle campane fu strettamente connessa con la necessità di dotare la parrocchia di un nuovo campanile. La vecchia e gloriosa torre, che aveva sfidato i secoli e aveva salutato i passaggi storici del borgo, cominciò a mostrare i primi segni di cedimento, tanto da rendersi del tutto instabile, soprattutto a causa di fondamenta già poco profonde per la sua mole, ma divenute del tutto inadeguate dopo l’aggiunta delle sei pesanti campane.

Lungi dal pensare all’abbattimento, a partire dal febbraio 1902, il Prevosto don Carlo Rizzi costituì una commissione con l’obiettivo di coordinare i progetti e raccogliere i fondi “pel nuovo concerto campane e restauro campanile”. A quella data riteneva ancora di poter procedere ad un’imponente quanto radicale restauro della vecchia torre che, dopo i lavori, avrebbe dovuto essere dotata di nuove e più potenti campane. A fare parte di questa Commissione furono chiamati, oltre al Prevosto stesso, che assunse la carica di Presidente, i suoi coadiutori, don Giuseppe Grisetti e don Erasmo Valenti, il presidente della fabbriceria, Ferdinando Fodera, Elia Riva, Pietro Bassani fu Pasquale, l’avvocato Giovanni Battista Colombo6, Luigi Stucchi, Achille Tronconi, Beniamino Origo, Martino Colombo, Mammete Beretta, Scotti Giovanni e Antonio Mazza. Il primo atto che la Commissione decretò fu un’imponente raccolta di contributi. Allo scopo fu deliberata la redazione di un elenco di persone abbienti o comunque in buone condizioni economiche alle quali inviare opportune richieste perché concorressero «all’opera di Religione e d’Arte che si desidera veder presto compita a decoro della nostra borgata». Venne costituita addirittura una sottocommissione, di cui fecero parte i rappresentanti delle famiglie che abitavano le cascine di cui la periferia del borgo era costellata, testimonianza della volontà del Prevosto di favorire la più ampia partecipazione alle decisioni. L’effetto di questo ampio coinvolgimento fu un sempre crescente entusiasmo per l’opera da intraprendere e un vero e proprio coinvolgimento popolare destinato a continuare negli anni successivi, fino al compimento non solo del nuovo concerto campanario, ma addirittura del nuovo campanile.

La voce di quanto si stava movendo a Trezzo a proposito delle nuove campane, oltre che della necessità di restaurare la vecchia torre, si propagò con grande velocità anche fuori regione. Nel maggio del 1902, dopo soli tre mesi dalla costituzione della commissione, giunse in parrocchia una lettera da parte della Fonderia Mazzola di Valduggia (Novara); il principale, “venuto a conoscenza che Sua Signoria Illustrissima Molto Reverenda [il Prevosto] abbisogna di un lavoro di campane” si metteva a disposizione per la realizzazione dell’opera. Don Rizzi, con grande realismo, rispose che “l’impresa delle campane sarà lunga assai, volendosi restaurare anche il campanile”, aggiungendo che qualche contatto con un’altra ditta era comunque stato già preso.

L’idea della ristrutturazione dell’antica torre fu accantonata a partire dalla seconda metà del 1905, anno in cui l’Architetto Gaetano Moretti – Capo del Regio Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti e poi incaricato per la progettazione e la realizzazione del radicale restauro che interessò la Chiesa Prepositurale – fu interpellato dal Prevosto, a nome dell’intera Fabbriceria, perché fornisse «consigli artistici e tecnici» dal momento che, volendo «collocare un nuovo concerto di campane per essere diventato inservibile quello attualmente esistente a causa della rottura delle due campane mediane», si rendeva necessario «rimuovere il castello perché logoro e pericoloso, si pensò al restauro del campanile».

Moretti diede il proprio responso negativo e il 16 gennaio 1906, don Rizzi scrisse al Prefetto della Provincia di Milano per chiedere l’autorizzazione ad «abbattere l’attuale campanile perché non ha fondamenta e per di più ha una fenditura da cima fin quasi a fondo». La risposta affermativa giunse immediatamente e, nel febbraio 1907, si poté procedere alla demolizione.

Tre mesi dopo, nel maggio di quello stesso anno, iniziò la costruzione della nuova torre campanaria che fu completata nel tempo record di tre anni e mezzo, tanto che alla fine del 1910 poteva già “bucare il cielo come un ago” (sbusà el ciel compagn d’on guggireu), secondo la felice espressione di Luigi Medici.

Fino a quella data i progetti per il concerto di campane da collocare sul nuovo campanile non furono certo accantonati, ma vennero condotti in tono minore. La commissione riprese vigore a partire dal 1912, quando il Prevosto Rizzi decise di procedere alla nomina di nuovi componenti, scelti tra i capi famiglia di Trezzo, ma anche tra le personalità più in vista del paese; la maggior parte di questi ultimi, a dire il vero, rifiutò cortesemente l’invito, chi per motivi di ordine personale, chi per timore di conflitto di interessi, chi infine perché già impegnato in organismi importanti.

Documenti alla mano si può a pieno titolo affermare che il problema minore che il Prevosto si trovò ad affrontare fu quello dei fondi necessari per realizzare il nuovo concerto. Le casse parrocchiali disponevano infatti delle offerte appositamente accantonate a partire dal 1902 e mai utilizzate, vista l’impossibilità di collocare campane nuove sulla torre vecchia. L’Archivio Parrocchiale conserva cinque precisissimi registri nei quali sono annotati scrupolosamente gli importi delle offerte depositate da parte dai parrocchiani in due distinti periodi: dal 1902 al 1904 e - dopo una pausa di otto anni – dal 1012 al 1914. Allo scopo, furono addirittura istituiti libretti di risparmio, depositati presso l’agenzia trezzese del Piccolo Credito Monzese e tutti estinti nel 1913. Un accenno a parte merita l’impegno delle “donne delle cascine” che, in due riprese (1913 e 1914), effettuarono raccolte di offerte finalizzate a dotare il nuovo concerto della più moderna automazione elettrica.

Per ben quattro anni il nuovo campanile restò muto, in attesa che fossero completate le pratiche e che fossero stabiliti i più opportuni contatti con le migliori fonderie del territorio: fu un lasso di tempo durante il quale, nonostante quello che si potrebbe superficialmente ritenere, la commissione non restò inoperosa, preoccupata di chiedere preventivi, predisporre le necessarie pratiche burocratiche, calcolare oculatamente spese e vagliare proposte e progetti. Dopo numerose consultazioni, riferite alla fonderia a cui affidare l’incarico della realizzazione delle nuove campane, la scelta cadde sulla Ditta Fratelli Barigozzi di Milano. La convenzione fu stipulata il 25 settembre del 1913 tra il titolare dell’impresa, ingegner Prospero Barigozzi, e don Giuseppe Grisetti, Vicario parrocchiale, succeduto da qualche mese al Prevosto don Rizzi – anziano e ammalato - nella Presidenza della Commissione. In virtù dell’atto, la Ditta milanese si impegnò a predisporre «un concerto di 12 campane, nel tono di La grave, del peso complessivo di 104.200 chilogrammi». Si optò naturalmente per un bronzo di prima qualità e si deliberò di procedere all’utilizzo, mediante rifusione, delle vecchie campane, accantonate presso i magazzini parrocchiali per più di sei anni. I preventivi per la realizzazione dell’opera fissarono una spesa di Lire 13.312 per le 12 campane e di Lire 6.856 per la realizzazione dell’incastellatura completa.

La lavorazione fu completata in circa 4 mesi e mezzo e, all’inizio di febbraio 1914, don Grisetti e i componenti della Commissione poterono recarsi presso la ditta milanese a visionare le 12 campane nuove fiammanti. Nel frattempo il sacerdote scrisse all’Arciverscovo, Cardinale Andrea Carlo Ferrari, perché accettasse di benedire personalmente il concerto, vanto dei trezzesi e degno coronamento dell’imponente e bellissimo campanile, realizzato quattro anni prima.

Il necessario collaudo fu fissato il 10 febbraio 1914 e fu condotto dal maestro Luigi Cervo, vera autorità in materia, “Professore d’Organo Aggiunto al Regio Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e Maestro di Cappella alla Basilica di San Vittore in Varese”. Il verbale dell’operazione è, in realtà, una sorta di descrizione dei pregi dell’opera e per questo motivo vale la pena riportarne i passaggi salienti:

La Ditta Barigozzi di Milano […] aggiunge alla sua numerosa serie di concerti un altro importante concerto di ben dodici campane, costituente due differenti scale maggiori, l’una in Re e la più grave in La. E per ottenere queste due scale indipendenti e fisicamente precise, è stata fusa, oltre la 7^ maggiore anche la 7^ minore, che viene poi a creare la 4^ giusta della scala di Re.

Sarebbe superfluo porre in rilievo ancora una volta la bontà intrinseca di questo splendido concerto, destinato all’artistico campanile costruito dall’Illustre Architetto Moretti per la Prepositurale di Trezzo d’Adda, oper d’arte che ricorderà ai posteri lo zelo del defunto Prevosto don Carlo Rizzi; ma i collaudatori non possono esimersi dal tributare un elogio sincero al fonditore ing. Prospero Barigozzi, il quale ha saputo aver ragione anche questa volta di tutte le grandi e pericolose difficoltà che si debbono affrontare in una fusione così importante, sia pel numero delle campane, che per la proporzione del concerto.

Infatti dall’esame dei periti nominati dall’Ill.mo Sig. Prevosto Don Giuseppe Grisetti, nulla è sfuggito riguardo la perfetta intonazione dei singoli suoni che costituiscono le due scale e il giusto rapporto fisico-armonico che intercede fra i vari gradi delle due gamme, nonché riguardo al carattere del suono, che è riuscito di una malleabilità non comune, mentre le onde sonore, argentine, sebbene potenti, si propagano con grande elasticità arrivando dolci e solenni all’orecchio dell’ascoltatore. […]

Oltre ai particolari musicali, il maestro Cervo si dilunga sulle caratteristiche estetiche dell’opera:

Pari alla bontà del suono è la bellezza della fusione di tutto il concerto, nonché quella di tutti i particolari della sobria, quanto elegante ed artistica ornamentazione, la quale appagherà certamente anche gli occhi del più rigido ed intelligente osservatore.

Al termine del verbale, il maestro collaudatore si permise di offrire un suggerimento: la fusione di un’ulteriore campana piccola in Mi «perché con questa aggiunta, oltre le due ottave indipendenti, si potrebbe avere anche un piccolo concerto di cinque campane (La – Mi) e nel contempo servirebbe a completare l’ambito armonico di “Duodecima” apportando un tributo efficacissimo nel suono delle campane a festa che sarebbe particolarmente delizioso». Il suggerimento non venne mai raccolto e, ancora oggi, tale tredicesima campana non esiste.

Il giorno successivo le campane furono trasportate a Trezzo in forma solenne, tanto che si parlò di “ingresso trionfale”, a testimonianza del quale resta una fotografia che mostra la nutrita folla che accolse il campanone all’altezza dell’osteria La Svizzera. Immediatamente iniziarono i lavori di posa in opera, eseguiti dagli operai della Ditta Barigozzi, coadiuvati da maestranze trezzesi.

Nel frattempo giunse la tanto desiderata notizia: il Cardinale aveva accettato di procedere personalmente alla benedizione del nuovo concerto e aveva fissato la data del 21 febbraio, un sabato. Don Grisetti si affrettò ad organizzare il tutto: dagli inviti alle personalità, alla preparazione dell’accoglienza, alla predisposizione di quanto necessario alla cerimonia.

Giunse il giorno tanto atteso, che colmava 12 anni di desideri, di aspirazioni, di impegno. Il Cardinale Andrea Carlo Ferrari fece il proprio ingresso in paese intorno alle 16, accolto dal Prevosto, dai Sacerdoti coadiutori e da una folla festante e si recò immediatamente in Prepositurale per una breve adorazione del Santissimo Sacramento. Nonostante il tempo inclemente – cadeva una pioggia battente – volle salire fino alla cella campanaria e, lassù, pronunciò le orazioni e compì i riti previsti dal Pontificale Romano per la benedizione delle campane. L’Arcivescovo prese visione dei singoli bronzi, e delle scritte che sopra di essi erano state apposte, particolari che risultano come segue:

Campanone (dedicato al Crocifisso e all’Immacolata)

«Convoco signo noto depello, concino, ploro (Con un segnale noto convoco, scaccio, canto, compiango)»

Seconda campana (dedicata a Sant’Ambrogio e ai Santi Gervaso e Protaso).

«Saepe tonante Deo gelido strepit imbre procella; saepe tonante mea voce procella silet (Spesso, quando Dio tuona, la tempesta rimbombacon pioggia gelida; spesso, mentre tuona la mia voce, la tempesta si placa)»

Terza campana (dedicata a San Gaetano da Tiene e a Sant’Andrea Apostolo).

«Aera dum crebris ego verbero pulsibus atro non timet effondi grandinis imbre seges (Mentre io con continui colpi batto l’aria il campo non teme di essere sparso di grandine e di pioggia)»

Quarta campana (dedicata a San Rocco e a San Sebastiano).

«Laudo Deum verum plebem concrescentem (Lodo il vero Dio quando il popolo si raduna).

Quinta campana (dedicata a San Carlo Borromeo e a San Giuseppe).

«Defunctos ploro, pestem fugo, festa decoro (Piango i defunti, scaccio la peste, allieto le feste)»

Sesta campana (dedicata a Santa Marta).

«Fur procul hinc aliter te fera vincla manent (Rimangono lontano da qui il ladro, le catene, le belve)»

Settima campana (dedicata all’Addolorata Madonna del Santo Rosario).

«Indico Sacrum – improbo segnes – defunctis laeta mea voce impetro (Annuncio il Sacrificio, richiamo i pigri, con la mia voce lieta chiedo misericordia per i defunti )»7.

Ottava campana (dedicata a San Stanislao Koska).

«Filia sum matris illi simillima – Filii Matrisque dico laudis carmina (Proclamo i canti di lode del Figlio e della Madre)»

Nona campana (dedicata a San Filippo Neri).

«Tubam canentis angeli praecurram (Precederò la tromba dell’angelo che canta)».

Decina campana (dedicata a San Luigi Gonzaga).8

«Lumen modo video et madida iam plango lumina (Vedo soltanto la Luce e batto i giorni piovosi)».

Undicesima campana (dedicata a Sant’Agnese).

«Vox sum iuventute (Sono una voce per la gioventù)»

Dodicesima campana dedicata a S. Cecilia.

«Quid si minima? Litantes ad aram voco (Cosa altrimenti? Chiamo all’altare coloro che offrono il Sacrificio)».

Mezz’ora dopo risuonò per l’aria il suono solenne e festoso di quei bronzi. Quanti cuori saranno sobbalzati dall’emozione e quanti occhi si saranno rigati di lacrime! Certamente un vivo sentimento di orgoglio avrà occupato i sentimenti dei trezzesi che, quel ventuno febbraio 1914, tornavano a sentire il suono delle campane, dopo sette anni di silenzio, interrotto solo dalla flebile voce della campanella di Santa Marta.

A rendere l’idea dei sentimenti dei parrocchiani trezzesi e dell’impressione che l’opera suscitò nei territori circostanti è un ampio articolo pubblicato dalla pregevole rivista Pro Famiglia che, nel numero datato 1 marzo 1914, utilizzò espressioni altisonanti per descrivere la «magnifica festa di arte e di fede» che si era tenuta a Trezzo due settimane prima. Dopo aver esaltato «quel caratteristico orgoglio dell’anima lombarda per lo splendore delle iniziative che, perché destinate al culto di Dio, ottengono con gioia il sacrificio di tutti» e dopo aver ripercorso le tappe che portarono alla splendida realizzazione, l’autore esaltò quella «voce squillante dei bronzi sacri» che «diceva alla folla accalcata nella chiesa e addensata sulla piazza e nelle vie che il sogno vagheggiato era diventato realtà per volere concorde di popolo: meravigliosa affermazione di quella fede che, ancora oggi, fra tante bassezze di tornaconto volgare, sa con sacrificio far risuonare alte le voci delle più nobili idealità».

Domenico Vescia

1 L’atto, datato 30 settembre 1911, fu registrato dalla Cancelleria Arcivescovile il successivo 30 ottobre e, solo in seguito, recapitato al Prevosto. Esso è testimonianza delle positive condizioni in cui il Cardinale trovò la parrocchia, dal momento che egli non emise altro “decreto” che quello di predisporre il “ristauro” del “paramento bianco di prima classe”.

2> Un documento del 1639 attesta la promessa, da parte di latore ignoto, di fabbricare una “campana grossa”. Nel 1640 il campanone risulta posato, dal momento che ne viene notificata la spesa alla parrocchia. Il problema si ripresenta solo dopo un secolo, nel 1746, quando una nota spesa attesta l’acquisto di una “campana nuova”, in sostituzione di quella rotta (si noti il singolare) per una spesa di 79 “lire milanesi”.

3 L’atto porta la data del 29 aprile 1816, ma il decreto imperiale fu firmato il 26 luglio 1815.

4 Il modello indicato dal Prevosto trezzese alla ditta cremasca fu il concerto già in opera sulla torre campanaria di Cassano d’Adda che tuttavia contava ben otto campane. Non vennero prese in considerazione le due più piccole.

5 Il peso delle campane fu di quintali 23,24, il campanone, di quintali 16,85 la quinta campana, di q 11,86 la quarta, q 9,50 la terza, q 7,13 la seconda e q 4,73 l’ultima.

6 Curiosamente il nome dell’Avvocato Colombo comparve ufficialmente nell’elenco dei membri della Commissione, nonostante egli – solo quindici giorni prima della data ufficiale posta in calce alla lettera di richiesta dei contributi - avesse declinato l’offerta del Prevosto che gli chiedeva di farne parte.

7 Si noti che le prime sei campane portano, seppure in ordine diverso, le stesse iscrizioni che furono apposte sui bronzi del concerto del 1861. Si trattò sicuramente di una scelta dettata dalla volontà di conservare la memoria di quanto il Prevosto Camera aveva decretato.

8 Si noti la dedica al patrono della gioventù maschile trezzese, al quale era dedicato anche l’Oratorio Maschile. A ciò va messa in relazione la scelta di dedicare la successiva campana a Sant’Agnese, patrona della gioventù femminile.