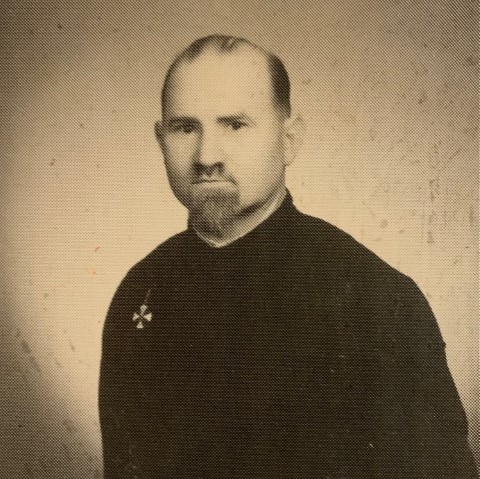

IL TREZZESE FRATEL RAFFAELE COMOTTI, MISSIONARIO LAICO

Infermiere, economo, dispensatore di generosità

Di carattere pratico, di incomparabile generosità, di saldissima vocazione missionaria, capace di ironia e umorismo, dotato di una spiccata propensione per il lavoro: così può essere lapidariamente descritta la personalità di Fratel Raffaele Comotti, missionario laico del Pontificio Istituto Missioni Estere.

Nasce a Trezzo il 20 settembre del 1905. La sua è una famiglia numerosa, di quelle in cui il lavoro è la parola d’ordine per sopravvivere e sbarcare il lunario. Raffaele fa appena in tempo a finire la quarta elementare; lo attende subito il lavoro in filanda per aiutare la famiglia e contribuire al proprio mantenimento. Casa e filanda non sono però gli unici ambienti che lo vedono presente ed operoso: sua terza “casa” è l’oratorio, dove è spinto ad interrogarsi sulla propria vocazione. Il clima che respira nell’oratorio di quegli anni è lo stesso che forma Alessandro Bosco, che aveva educato Rocco Perego e che istruirà più tardi Angelo Maggioni, tre figure di spicco nella vasta fioritura di vocazioni missionarie – maschili e femminili – nella parrocchia di Trezzo.

Sono i cosiddetti Congressini Missionari ad entusiasmare il giovane Raffaele. Si tratta di un’iniziativa avviata tra le due guerre mondiali da padre Giovanni Battista Tragella, studioso delle missioni, titolare della prima cattedra di missionologia, ma soprattutto giornalista e animatore missionario. Dopo aver fondato I piccoli amici del Pime, per la diffusione tra la gioventù della rivista Italia missionaria, nel 1928 dà vita all’esperienza dell’Associazione amici del Pime che annualmente organizzano “Congressini” per suscitare giovani «conquistati dall’ideale missionario»1.

Uno di questi è Raffaele Comotti che, compiuti i 21 anni, chiede di entrare nell’Istituto, in qualità di fratello laico, per iniziare il cammino di formazione e di studio. Il giorno dell’Assunta dell’anno successivo, presso la Casa del Pime di Milano, è ammesso alla vestizione clericale e, nello stesso giorno dell’anno successivo, emette il giuramento temporaneo. Per quello perpetuo – secondo le Costituzione dell’Istituto - occorrerà attendere tre anni e così, il 15 agosto 1931, fratel Raffaele emette il giuramento perpetuo. E’ religioso missionario per sempre.

Gli anni di formazione lo vedono dapprima inserito nella tipografia dell’Istituto e, successivamente, impegnato negli studi per il conseguimento del diploma di infermiere; segue i corsi e fa pratica presso l’ospedale dei Fatebenefratelli, sull’Isola Tiberina in Roma e sostiene l’esame di abilitazione presso la Questura della Capitale. Nel frattempo svolge anche le funzioni di economo presso la Casa Generalizia di Roma, esperienza che gli sarà utile – come vedremo – una volta espulso dalla Cina.

Ottenuto il diploma, fratel Raffaele è ormai pronto per la missione e così, una settimana dopo il giuramento perpetuo, si imbarca sul piroscafo “Cracovia” diretto verso la Cina, in compagnia di altri cinque missionari. L’entusiasmo di fratel Raffaele è alle stelle: dietro una fotografia che lo ritrae sul ponte del piroscafo con un sorriso smagliante e con le braccia alzate, annota: «navigando verso il nostro ideale!».

E’ destinato alla missione di Nanyang, nel distaccamento di Kin Kia Kang, con un ufficio di segreteria presso la locale procura missionaria e con l’incarico di seguire i corsi di disegno nella scuola media aperta dai padri nel 1927 in favore dei giovani del luogo, che arriverà ad essere frequentata anche da 300 alunni.

Arrivano ben presto tempi critici per le popolazioni locali e, di rimando, per i missionari, soprattutto per quelli che operano nelle case collocate all’interno del territorio cinese. La causa va ricercata negli episodi di guerra fra le diverse bande politiche brigantesche che percorrono e insanguinano il paese2. Il rischio è la distruzione di tutto e il bisogno è quello di salvaguardare i pochi beni che la missione possiede e che servono a mantenere in vita le opere già iniziate: orfanotrofi e ospedali3. In queste circostanze fratel Raffaele viene trasferito in città, a Nanyang, presso il dispensario, dove – forte del suo diploma di infermiere – si prende cura dei profughi e dei soldati feriti, affiancando l’opera del padre incaricato, ormai anziano e privo di forze. Resta accanto anche al successore, dal quale acquisisce un’esperienza che si rivelerà preziosa quando, dopo qualche tempo, dovrà affrontare il trasferimento nel distretto di Teng Hien per prendere in consegna il Dispensario deputato alla cura degli occhi e alla medicina interna.

L’arrivo dei soldati maoisti si rivela ancora una volta deleterio: fratel Raffaele è interrogato ed espulso da Teng Hien. Inizia per lui un periodo da “nomade”, costretto a cambiare continuamente residenza e a chiedere ospitalità.

Lo stringatissimo, ma preciso resoconto dato dallo stesso fratel Raffaele sul curriculum vitae che giace presso l’Archivio generale del Pime a Roma così recita: «Avvenuta l’occupazione dei soldati maoisti, venni da loro espulso e passai a Fan Tch’eng dai frati francescani di Firenze; poi di là passai a Lao Ho Kow da Mons. Ferroni; di là ancora a Fan Tch’eng e poi a I Tch’ang in attesa di scendere a Han Kow, ove arrivai il 29 giugno 1948».

Ad Han Kow – che nel frattempo era divenuta la Procura delle missioni per l’interno della Cina – fratel Raffaele opera presso l’ospedale internazionale, nel reparto esami chimici. Rimane una fotografia che lo ritrae seduto alla scrivania, accanto ad una suora infermiera, mentre osserva al microscopio – come lui stesso dichiara sul retro dell’immagine - un vetrino con il bacillo della tubercolosi. Passano circa sei anni che vedono il nostro fratel Comotti operare instancabilmente all’interno dell’ospedale, apprezzato dalla popolazione locale e dai confratelli che lavorano nelle zone interne della Cina.

Ben presto i maoisti passano all’attacco diretto: confiscano la procura e costringono i padri e i fratelli ad abbandonare la missione. Fratel Raffaele deve lasciare l’ospedale internazionale e cerca rifugio presso la Residenza Arcivescovile dei Padri Francescani di Vicenza in Han Kow. Con lui si trovano il vescovo monsignor Pietro Massa – che aveva aperto la scuola di Nanyang ed aveva già subito persecuzioni negli anni Trenta - i padri Madaschi, Rovelli e Bacchin; altri missionari trovano rifugio invece nella procura spagnola.

Uno dopo l’altro i missionari vengono espulsi, ad eccezione di fratel Raffaele che, rimasto solo, viene portato in questura, dove è sottoposto a continui interrogatori; per 9 giorni e 9 notti, dal 12 al 21 maggio 1954, deve sottostare al fuoco di fila di domande, insinuazioni, false accuse, secondo i collaudati metodi del regime. Lo stesso fratel Raffaele, nel citato curriculum, definirà “tormenti” tali interrogatori, che decretano un verdetto scontato: l’espulsione. Dopo soli 11 giorni, il primo giugno 1954, il nostro missionario è in partenza; il 3 giugno è al confine e passa il ponte tra Cina e Hong Kong, subito si imbarca per il lungo viaggio che lo riporta in patria. Sbarca a Napoli dopo circa sei settimane di navigazione.

Il nuovo incarico riservato a fratel Raffaele tiene conto dell’esperienza di amministrazione maturata in terra cinese. Nel settembre del 1954 è destinato alla Procura Generale di Milano, con l’incarico di tenere i contatti con i confratelli sparsi nelle diverse terre di missione, destinando loro fondi, sovvenzioni, materiali. E’ un lavoro impegnativo, che richiede una buona dose di senso pratico, ma anche notevole precisione: dalla scrivania di fratel Raffaele passano soldi, donazioni, richieste. Egli ascolta i bisogni dei missionari e si fa in quattro per esaudirli; spesso deve tendere la mano e chiedere soldi a benefattori e comunità parrocchiali.

Abbiamo avuta una testimonianza dell’intensa attività del nostro concittadino missionario nell’intensa corrispondenza che egli intrattiene da Milano con il trezzese padre Angelo Maggioni, operante in Bangladesh. Il padre si rivolge spesso al “caro fratel Comotti” per chiedere l’invio di strumenti e materiali necessari per l’intensa opera di costruzione che egli – in collaborazione con i confratelli – aveva intrapreso. Emblematicamente si riporta quanto padre Maggioni scrive il 3 maggio del 1963: «Avrei bisogno che mi procurasse una carriola di ferro sul tipo di quella che è arrivata per P. Villa e poi una dozzina di sacchi di plastica, quelli che usano i muratori per portare la malta e 2 rastrelli, uno piccolo e uno grande». Quanto richiesto puntualmente arriva, a giudicare dalle numerose lettere di ringraziamento che si trovano all’Archivio Generale di Roma. Fratel Raffaele non tarda ad attivarsi per venire incontro alle esigenze dei confratelli e così, quotidianamente, è alle prese con pacchi e pratiche postali. Non manca di prendersi cura dei conti correnti che ogni missionario possiede presso la Procura e neppure di curare la salute dei confratelli con l’invio di medicinali, ricostituenti e anche qualche genere di conforto(Padre Ghezzi viene spesso a trovarmi – scrive padre Maggioni il 17 dicembre 1960 - e allora tiro fuori quelle famose bottiglie che mi ha inviato Lei, per rischiarargli la gola un po’ secca dalla polvere!).

L’invio delle merci non manca mai di essere accompagnato da una lettera di tono confidenziale, in cui fratel Raffaele dà conto dei passi compiuti, fornisce le dovute spiegazioni e fornisce ai diversi confratelli notizie dei familiari e dei benefattori). Unico “relax” in questa mole di lavoro è, di tanto in tanto, una fumatina dal bocchino d’avorio portato dalla Cina, a cui sarà sempre fedele.

Accanto al lavoro, la fedeltà alla preghiera. «Improvvisamente – testimonia un confratello – si alzava dalla scrivania, si toglieva lo spolverino e spegneva la sigaretta. Era arrivato il momento della preghiera in comune, e che uno ricordi, a questo dovere non è mai mancato. Ci teneva molto a intonare lui le nostre belle preghiere che facciamo ogni mezzogiorno e ci metteva dentro tutto il cuore di cui era capace»4.

Tutto questo per 32 anni, fino a quando, da Roma, giunge la notizia dell’indizione del primo incontro generale dei Fratelli Laici Missionari del Pime. Fratel Raffaele accoglie la notizia con grande gioia e si prepara alla partenza per la capitale, con il desiderio di comunicare la sua esperienza e mettere in comune con i confratelli desideri e speranze. «Si preparò con gioia – racconta un confratello – e il giorno della partenza, dopo aver partecipato a un ennesimo Congressino Missionario, dedicato appunto ai Fratelli laici Missionari, fu tra i primi a salire sul pullman. L’ora mattutina della partenza e il digiuno forzato gli fecero aumentare il malessere che provava viaggiando. Precauzionalmente lo trasferirono su un’automobile di scorta. A Roma sembrò rinfrancarsi e partecipò attivamente alle sedute iniziali. Alla seconda settimana il malessere rivelò un’origine più profonda, e venne ricoverato in clinica». I confratelli vengono tranquillizzati: pare che tutto si metta per il meglio, ma proprio l’ultimo giorno dell’incontro dei Fratelli laici missionari arriva la notizia: fratel Comotti è improvvisamente mancato. E’ il 17 ottobre 1986. Dopo pochi giorni avrebbe festeggiato i 60 anni di donazione missionaria.

Domenico Vescia

1 PIERO GHEDDO, Pime, 150 anni di missione, Emi, Bologna, 2000, pag.154.

2 Per una descrizione della situazione politica e sociale della Cina di quegli anni e delle ripercussioni sulle missioni e i missionari, si veda l’articolo sulla figura di Padre Alessandro Bosco. In particolare, vale tenere presente il seguente passaggio. Difficoltà ed episodi drammatici non tardano tuttavia ad arrivare, a causa di due distinte, ma altrettanto critiche, dinamiche. Da una parte inizia ad organizzarsi il Partito comunista cinese, reduce da una serie di sconfitte nel tentativo di attuare la rivoluzione armata; dall’altra entra nel vivo la guerra tra Cina e Giappone scoppiata il 7 luglio 1937, anticipo della seconda guerra mondiale. L’invasione giapponese permette alle truppe comuniste di inserirsi di nuovo nella vita del paese e così il partito può radicarsi sul territorio e iniziare azioni di indottrinamento del popolo, con una conseguente recrudescenza anticristiana. Ad esprimere il clima di terrore imposto dal regime vale leggere una testimonianza di monsignor Balconi, Vicario apostolico di Hanchung: «Il terrorismo aveva del diabolico: non era solo l’uccidere ma la voluttà di incrudelire. Fortunate le vittime che erano fucilate o decapitate. Quanti subirono strazi inauditi, mutilati e tagliati a pezzi e conservati in vita il più a lungo possibile… I lebbrosi, persone pericolose, dovevano essere bruciati vivi; chi aveva passato i sessant’anni doveva essere ucciso; i figli dovevano sporgere accusa contro i genitori che non si mostrassero entusiasti del regime; dove la popolazione si ribellava ai persecutori, si obbligavano poi alla resa con gli stessi mezzi usati per catturare le bestie feroci: bruciando i loro villaggi con tutti gli abitanti. Fu costituita la società “Sa fu tan” che significa “Società degli uccisori di padre e madre”. Per essere accettati si doveva dar prova di coraggio uccidendo padre e madre di proprio pugno… I propagandisti del comunismo in Cina portano l’odio a qualunque religione e in particolare al cristianesimo e quindi le nostre missioni ebbero a subire gravi danni».

Nel “Corriere delle Missioni”, contenuto ne Il Vincolo del luglio 1941, si dà notizia di un bombardamento giapponese su Nanyang: una bomba cade sulla casa dei missionari, ma i Padri De Maestri e Bosco restano salvi per mira

3 Il Vincolo, n.151, pag.203.

4 Il Vincolo, n.151, pag.204.