IL LAZZARETTO TREZZESE

La Chiesa di Sant’Agostino, detta de I morti della cava

Anno 1629: anche a Trezzo – territorio del Ducato di Milano, sotto il dominio spagnolo - si fecero sentire gli strascichi della disastrosa guerra per la successione nei Ducati di Mantova e del Monferrato. L’intreccio delle ambizioni e il coinvolgimento delle maggiori potenze europee determinarono grandi movimenti di eserciti che, transitando per i centri urbani, si dedicavano a razzie e depredazioni.

In questo quadro si situano le vicende che portarono al dilagare della più terribile malattia di quei secoli, quella che significativamente era stata definita “peste”, il “peggior male”. Al capitolo XXXI de I Promessi Sposi, il Manzoni lapidariamente afferma: «La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrare, c’era entrata davvero, come è noto; ed è noto parimenti che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d’Italia».

Anche a Trezzo, come nella maggior parte dei borghi del Ducato milanese, si rese necessario costruire un lazzaretto per il ricovero e la cura degli appestati. La scelta del luogo rispondeva ai criteri imposti fin dall’inizio del Cinquecento. Medici, progettisti e capomastri erano tenuti ad effettuare un’accurata ricognizione per accertare che l’ubicazione prescelta fosse a debita distanza dalle mura cittadine, vicino ai corsi d’acqua e in un contesto all’interno del quale non spirassero venti in grado di diffondere arie malsane, portatrici di contagio. Per questi motivi fu scelto l’avvallamento tra il borgo e il fiume, sufficientemente distante dall’abitato e tale da consentire l’isolamento dei malati e la sepoltura dei morti.

Proprio per suffragare le anime degli appestati defunti e forse anche per consentire la partecipazione alla liturgia ai pochissimi in via di guarigione fu fondato un oratorio, dedicato a Sant’Agostino. Si trattava di un piccolo edificio, poco più di una cappelletta, non certamente adatta ad ospitare un’assemblea di fedeli. Ben presto quindi, visto anche l’aumentare della devozione da parte della popolazione trezzese verso coloro che furono definiti “i morti della cava”, si rese necessario un ampliamento.

L’edificio attuale è frutto di un’aggiunta al piccolo edificio originario, realizzata nel 1713 dal proprietario del fondo Michele Mazza (1679-1755) e consiste in un’unica aula a pianta quadrangolare, coperta da due falde in coppi.

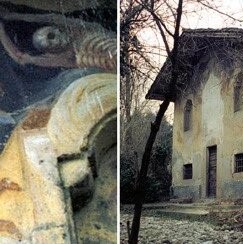

La facciata conserva alcune tracce di un affresco che, anticamente, doveva interamente ricoprirla. Si trattava di un “Trionfo della morte”, il ciclo pittorico molto in voga tra i secoli XIII e XVI, che raffigurava una serie di personaggi di ogni ceto sociale, alternati a scheletri impegnati in una sorta di danza. Al centro si trovava certamente l’immagine della morte, sotto le sembianze di scheletro; impegnata a trattenere i fili dell’esistenza umana e a muovere il destino finale delle persone, chiamate ad andare al di là delle “vanità” intorno alle quali spesso si concentrano le scelte delle persone.

Si trattava di un tema iconografico che intendeva richiamare i fedeli alla transitorietà dell’esistenza e all’inevitabilità della morte, incoraggiandoli, allo stesso tempo, a bene vivere, attraverso le pratiche di pietà e le opere di misericordia. Lo scopo, diversamente da quanto ad una lettura superficiale potrebbe apparire, non era quello di incutere timore, bensì di indurre la riflessione e di stimolare la scelta a condurre una vita cristianamente radicale, abbandonandosi alla più completa fiducia in Dio.

Dimostrazione di ciò è quanto si legge sulla fascia divisoria tra la raffigurazione della Danza macabra e quella del Trionfo della morte presso l’Oratorio dei Disciplini di Clusone, la testimonianza meglio conservata in Italia: «O ti che serve a Dio del bon core non avire pagura a questo ballo venire. Ma alagramente vene e non temire. Poi chi nase elle convene morire». La morte è ineludibile, ma – come affermava S. Francesco d’Assisi – “quelli che morranno nella santa volontà di Dio, non dovranno temere il giudizio”.

L’affresco trezzese appare molto danneggiato non solo a causa del tempo, ma anche – e soprattutto – dell’umidità e di una maldestra operazione di tamponatura della finestra centrale che, anticamente, si apriva sulla facciata.

L’aula interna presenta, al fondo, una nicchia rettangolare con volta a botte, sulla parete della quale si trovava un affresco del XVII secolo e di autore ignoto, più antico rispetto a quello della facciata. Oggi l’opera, staccata dalla parete ed applicata su supporto, si trova nella quarta campata della navata destra della Chiesa Prepositurale. Rappresenta il Crocifisso tra la Madonna del Rosario, a sinistra, e un santo. Si tratta con molta probabilità di San Rocco, protettore degli appestati, raffigurato con il tradizionale bastone del pellegrino nella mano sinistra.

Lungo i secoli la Chiesa di Sant’Agostino, detta dei Morti della cava fu oggetto di particolare cura da parte della popolazione trezzese e fu regolarmente officiata dal clero locale. Risale al 1727 la facoltà concessa dal Cardinale Benedetto Erba Odescalchi (1679-1740) Arcivescovo di Milano, al Prevosto di Trezzo, Agostino Nazzari, di celebrare la Messa e gli altri “uffici divini” nella Cappella, dopo aver impartito la benedizione all’edificio, secondo il rituale del Pontificale Romano. L’atto, emesso il 1 febbraio, trovò attuazione il 27 febbraio dello stesso anno, dopo che la piccola chiesa era stata fornita di tutte le suppellettili necessarie per l’officiatura.

E’ possibile trovare una descrizione sufficientemente approfondita di quale fossero le condizioni dell’edificio e di quanto in essa si trovava, scorrendo gli atti della Visita Pastorale effettuata tra il 19 novembre e il 13 dicembre 1853 dall’Arcivescovo Bartolomeo Carlo Romilli. La struttura – lunga 12 braccia, larga 8 e alta 10 - appariva dotata di una sola porta di ingresso, affiancata da due finestre, e presentava altre tre finestre sprovviste di vetri sui lati. La volta era a botte ed il pavimento di mattoni. L’Arcivescovo descrisse con dovizia di particolari l’unico altare: “alto 20 once, largo braccia 3 largo 13”, in muratura, senza fori, addossato alla parete di fondo, purtroppo leggermente “rotto”, provvisto di predella, candelieri, croce e tabelle, ma senza balaustre. Davanti all’altare era posta la croce, come prescritto dai canoni tridentini.

Il verbale della visita si concluse con la seguente espressione: «Fu fabbricata pei morti della peste e il popolo vi ha grande devozione. Vi è l’obbligo di 12 messe all’anno».

Quarantatre anni dopo, un Arcivescovo tornò a visitare la Chiesa di sant’Agostino: il Cardinale Andrea Carlo Ferrari, che compì la sua visita alla Prepositurale di Trezzo il primo marzo 1896. Il presule constatò lo stato di trascuratezza in cui versava l’edificio, tanto che, nei decreti emessi il 2 aprile successivo, prescrisse che si facesse «una buona imbiancatura alle pareti», sia interne, sia esterne. Particolarmente bisognoso di restauro era l’altare che «trovasi in condizione desolante» e per il quale era necessario procurare «una nuova pietra sacra, in sostituzione di quella dissacrata», ma anche provvedere ad una generale ripulitura di tutto l’altare. Con molta probabilità si celebrava raramente, tanto che il cardinale Ferrari ritenne opportuno «provvedere la sagrestia d’un genuflessorio pel sacerdote ed anche del quadro contenente le preci d’apparecchio e ringraziamento alla S. Messa». Nell’aula si trovava un quadro raffigurante Sant’Antonio che, tuttavia, era tutto guasto e corroso, tanto da rendersi necessaria una sua sostituzione con una nuova effige.

Il secolo scorso non vide particolari interventi sulla struttura, sebbene non mancò mai la considerazione dei trezzesi verso la chiesa. Con il passare degli anni non fu rispettato l’obbligo imposto dal Cardinal Ferrari di celebrare 12 Sante Messe annuali: le occasioni per radunare un’assemblea orante furono sempre più rade, anche se la consuetudine di scendere in Val di Porto per una preghiera o per le occasionali celebrazioni volute dal Prevosto non cessarono mai del tutto.

È degli anni Novanta la decisione di procedere al restauro dell’affresco della Crocefissone originariamente posto sulla parete di fondo e poi staccato. Altri progetti di intervento e di restauro conservativo, allo stato attuale, non sono ancora stati condotti.

Resta comunque il fascino di un edificio che, per quanto attualmente poco accessibile, rappresenta uno dei “gioielli” di cui la comunità trezzese è ricca.

Domenico Vescia